莫邦富的日本管窺:为了不忘却对日本战争问题的反思

- 1755220278923

- 来源:亚太快讯

(亚太快讯消息 作者 莫邦富)日本首相石破茂最近很郁闷。不久前的8月4日他在国会公开表示“有必要发表战后80周年的首相个人见解”,强调“需防止历史记忆淡化,避免战争重演”,还引用前首相田中角荣的观点,警示“当亲历战争者消失后,反思的紧迫性更高。”

每逢重要年头,日本首相发表“战后谈话”,已成了持续30年的传统。沿袭这条一路走来的既定路线,石破茂想发表战后谈话,却遭到了党内保守势力的强烈反对,只好退而求其次,改为发表战后80周年的首相个人见解。

不料,党内保守派依旧不依不饶,继续猛烈抨击。最后导致石破不得不作出为政治生存让路的抉择,放弃发表谈话,哪怕这仅仅是个人对历史的一个见解而已。

其实,日本社会对于上世纪40年代那场由日本发动的战争的历史与事实,已经作出过许多挖掘、揭露、反思和批判,对那场战争的性质亦有了相对明确的定论。

从1945年日本战败到20世纪50年代初期,日本国内崛起了一批被称为“战后派作家”的群体,他们的作品特征是对那场战争的反思,并力图在战争的废墟中寻找新的价值观。许多作家将自己的战争经历或战后贫困生活写进了作品。

以当战俘等菲律宾战场的亲身经历为创作基础,冷静描写战争的荒凉与人性崩坏的《野火》《俘虏记》等作品而闻名的大冈升平、著有描写战时军队中的非人化日本兵的《黑色的画》《真空地带》等作品的野间宏、拥有反思日本侵华战场经历的《雾中的人》等作品的武田泰淳、还有椎名麟三等都是战后派的主要作家。战后派作家的作品成为日本社会记忆战争、反思军国主义罪行的重要文化资源。

可是,随着时间的推移,日本一部分政治势力长期来一直对历史的真实采取形形色色的回避、遮掩的态度,虚化甚至美化不义战争的各种动作的规模越搞越大,言辞也越来越激烈,使得许多年轻人已经不知道当年的历史真相了。

2006年8月19日,朝日新闻曾刊登我的专栏文章《你读过<野火>吗?》。

文章说到,“近几年,关于小泉首相参拜靖国神社的问题,来采访我的日本媒体人明显增多。对于这些人,我一定会问一句:‘你读过大冈升平的《野火》吗?’

然而遗憾的是,到目前为止,还没有一个人回答‘读过’。前几天,一群东京大学的研究生来访,我也问了同样的问题,他们全都摇了摇头。临走时,其中一人还向我确认:这位叫‘大冈升平’的作家是中国人吗?”

上世纪70年代后期到80年代初期,我在上海外国语大学任教,那时我如饥似渴地阅读日本文学,沉浸在许多日本作家的作品世界中。在这些阅读经历中,我相遇了大冈的《野火》,被它的内容深深地震撼了。

太平洋战争后期,日本将菲律宾的莱特岛决战视为一战定乾坤的“天王山”,然而面对具有压倒性军事力量的美军,日本军队惨遭失败。《野火》描写的正是那群在莱特岛山区里四处逃窜的日军败兵。极度的饥饿与绝望使他们走向了食人这一惨绝人寰的深渊。这部名作以一名普通士兵的视角揭示了战争的惨烈及其非人性。

大冈本人被征兵后,随即被派往菲律宾民都洛岛,不久便成为战俘,被送到莱特岛的战俘收容所。他在收容所里听到的故事,便成了《野火》的创作基础,用以追究将士兵推向死亡边缘的日本军部的战争责任。

大冈的文学著作在日本战后文学的群峰中独树一帜,备受赞誉。读完《野火》后,我迷上了大冈的其他作品,又阅读了《俘虏记》和《莱特战记》。

可是,到了现在,连日本有“天之骄子”之称的东京大学的研究生们都不知道战后派文学的代表作家以及他们留下的那些经典作品了。

半藤一利是日本战史研究者、作家。在近现代史尤其是昭和史领域,出版了大量涉及人物评论和史论的著作,包括对谈与座谈记录。记叙了许多历史真实的《昭和史》一度洛阳纸贵,成为先睹为快的畅销书。

他曾说过,现在大家所议论的那场战争的历史问题,其实史料都很齐全,找出来细读即可。同样的话,我在日本专演音乐剧的四季剧团的总导演、艺术家浅利庆太那边也听说过。

四季剧团成立于1953年,由浅利庆太与10名大学生创立,初期以演出法国现代话剧为主,后转型成为亚洲最大的音乐剧表演团体,被誉为“亚洲百老汇”。

现有演职人员约1400人,年演出场次超过3000场。拥有8座专用剧场(东京5座,大阪、名古屋、札幌各1座),并首创长期公演体制,如《狮子王》已经连续演出26年,超过了14,000场,观众达1410万人。

成功将百老汇经典音乐剧日语化,如《猫》(上演超11,500场)、《歌剧魅影》《狮子王》等,以及结合歌舞伎元素创新改编的《耶稣基督万世巨星》等剧目。

四季剧团还有他们自己的原创剧目,如有“昭和三部曲”之称的《李香兰》《南十字星》《异国之丘》,其中《李香兰》在中日两国广受欢迎。

今年我移居日本40年了。前20年,对于中日之间的历史问题,几乎没有发表过什么意见。这并不是因为生活在日本就迎合日本社会,刻意保持沉默,而是因为我一直认为日本人对那场战争是反省的。

在日本人中,包括一些怀念“大日本帝国”并梦想复活那个时代的政治家至今依然存在。作为一个研究日本的专业人士,我当然清楚这些情况。然而,经过战后民主主义教育、热爱和平的日本人才是这个国家的主流。所以,我相信日本很难再回军国主义的老路,因为绝大多数的日本老百姓不会同意。

但是,进入本世纪后,我的这一信念开始动摇。甚至连战后为日本带来繁荣与和平的《和平宪法》,如今也一直有人蠢蠢欲动地想要将它彻底废弃。

2006年8月15日,在这个日本战败纪念日,山形县鹤冈市发生了一桩令人发指的事件。一贯推进中日友好的众议院议员加藤纮一的事务所和老家被右翼团体成员纵火烧成了废墟。结合纵火所选的日期以及加藤议员对参拜靖国神社所持的批评立场等因素来看,这无疑是一桩政治恐怖事件。

加藤纮一(右一)参加在东京举行的中国电影节,与莫邦富等人在笑谈

森村诚一是日本著名推理小说家和社会派作家,《人性的证明》(出版于1976年)及《青春的证明》《野性的证明》组成的《证明》三部曲,累计销量超1亿册,创下日本文坛奇迹。根据《人性的证明》改编的电影《人证》风靡中日两国,主题歌《草帽歌》成为经典歌曲,为许多中国人所熟知。

1981年,他的纪实文学作品《恶魔的饱食》出版,揭露了侵华日军731部队从事细菌战的罪行,引发国际震动。可是,有一天早上,他起床后惊愕地发觉自己家面对道路的那扇大门的门扉在夜间被人泼上了红漆。

森村诚一接受莫邦富采访时,谈起了家里被日本右翼集团泼红漆恐吓的往事

如今,那些本该铭记于心的历史正在被遗忘,许多日本政治家们却忙于奔波去靖国神社参拜。本应思考战争与和平的8月,正在逐渐变成扮演受害、美化战争的狂热季节。

面对日本越来越肆无忌惮的右倾化趋势,进入本世纪后,我心中积累起了一种焦躁不安的情绪。就在这时,浅利庆太邀请我去观看四季剧团的音乐剧《李香兰》。

李香兰(山口淑子)本人也赶到剧场来看四季剧团公演的反战音乐剧《李香兰》

不用多说,这部音乐剧描述的是一位在中国和日本都活跃过的日本明星歌手及演员的波澜壮阔的人生故事。舞台上,因日军侵略而被迫离乡、流落街头的中国青年们,用中文唱起了那首表达思乡之情的《松花江上》。这时,坐满日本人的观众席爆发出感人的呼应掌声。

此时此刻,我真切地感受到战后民主主义所孕育出的良知与正义依然在日本社会有力地跳动,眼眶不禁湿润了。我的焦躁情绪也因此大大地得到了缓解。

负责策划、编辑和导演“昭和三部曲”的浅利庆太对我说:“日本实际有许多记叙着那场战争真相的书,但年轻人并不去读。因此,我想用音乐剧的形式把真正的历史传递下去。”

在国际交流方面,四季剧团也坚持与中国合作。1988年首次海外公演就选在北京,1992年携《李香兰》访华,促进中日文化交流。积极支援中国音乐剧,协助中央戏剧学院音乐剧班教学,培养中国演员,中戏首届毕业公演也是由四季来负责协助。

尽管森村诚一、浅利庆太、李香兰(山口淑子)都已驾鹤西去,但是,他们竭尽全力推进的对战争的反省、对和平的追求,我相信将会激励更多的日本人以及旅居在日本的外国居民参与进来。

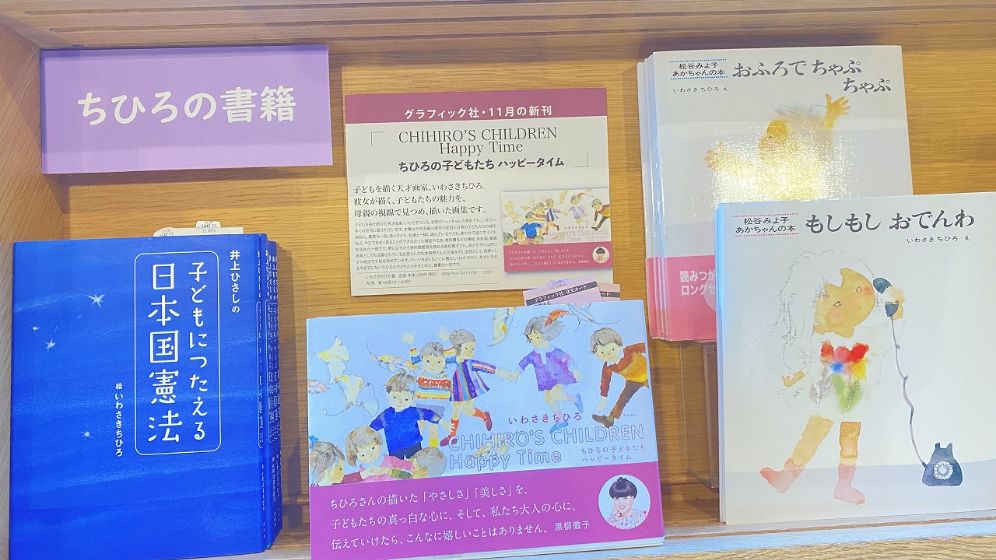

长野县乡间有一家安曇野知弘美术馆,那里主要展示儿童绘本画家岩崎知弘的美术作品。那是我非常喜欢的一家美术馆。8月14日下午,我第3次访问这家美术馆,注意到在岩崎知弘的美术作品群中,还展出着好几本蓝封面的书籍。一看书名,是著名作家井上厦的书--《要向孩子们传述日本宪法》,插图的作者是岩崎知弘。

安曇野知弘美术馆还展示着著名作家井上厦的书--《要向孩子们传述日本宪法》,插图的作者是岩崎知弘

震撼和感动之余,也真切地感受到在今日的日本,追求和平反对战争的运动通过一代又一代人的努力,必将会像拍岸的巨浪那样,持续不断地冲刷掉企图掩盖历史真相的污泥,还原出真实本来的色彩。

相关新闻