百年故宫展阐释文明守护 日本作家由故宫读懂中国

- 1760087226957

- 来源:亚太快讯

今年是故宫博物院建院100周年,这个中国国庆假期,故宫博物院一如既往地占据中国旅游热度的“C位”。这个假期,无数游客怀揣敬意与好奇,踏上“故宫百年时空之旅”。从皇家私产转变为全民共享的文化瑰宝,从封闭的宫殿群演变为开放的文化空间,故宫是连接历史与未来的桥梁,更是向世界展示中华文明的名片。故宫博物院首任院长易培基曾如是阐述故宫博物院成立的意义,“故宫者,我国数千年文物之所萃。自成立博物院以来,昔之所谓秘殿宝笈,一夫所享有者,今已公诸国人矣。”

“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览9月29日亮相午门展厅。该展览将持续至12月30日。 (图/中新社)

“顶流”展览立体式阐释故宫百年历程

综合中国国家文物局官网、中新社、北京《中国青年报》报道,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览开幕式9月29日在故宫博物院举办,将持续至12月30日。

该展览展出精品文物200件(套),包括“一脉文渊”“百年传承”“万千气象”三大篇章,立体式阐释和全方位展现中华文明具有的突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,全方位展现故宫博物院从萌芽诞生到曲折成长,从步履维艰到阔步前行,从探寻求索到锐意创新的发展历程。

在这个展览,快速“翻阅”故宫经历的百年历史,人们看到国宝级文物的夺目光芒,更了解到故宫是一代代守护者用热爱与坚守筑起的中华记忆共同体。

打动游客的关键词——“守护”

1925年10月10日,故宫博物院开幕典礼在位于北京的乾清宫前举行,宣告故宫博物院成立。开院之日,故宫博物院的创建人与理事长李煜瀛手书的“故宫博物院”匾额高悬在神武门上方;大批北京市民涌向故宫,希望一睹数百年来壁垒森严的皇家禁地及神秘藏宝。

10年前,故宫博物院建院90周年推出“石渠宝笈特展”,《清明上河图》真迹展出。当地时间每天早晨午门一开,就会出现大量游客向展馆狂奔冲刺的“名场面”,这一现象被称为“故宫跑”。今年的故宫百年大展上,这幅名画真迹再度亮相,依然是当之无愧的“顶流”展品。

人气极高的展品《五牛图》也历经波折,并生动阐释“百年守护”这一主题。

每一件文物的“回家”与“新生”,都凝聚着无数人的努力。

看故宫百年展,展品背后的故事亦是重要的内容。文物回购、拨交和捐献的视角,让人们了解故宫博物院藏品体系建构历史;书画临摹复制和文物修复的技艺展示,让人们明白文物保护技艺传承的不易。

宁寿宫、养心殿内檐装修、太和殿大修、故宫及北京中轴线申遗,是中国古建筑保护修缮的创新实践在当下书写的光辉一页。

如今“文博体验游”愈发成为中国国内年轻人的旅游首选,文化遗产背后的“守护”是打动他们的关键。在新一代守护者和热爱者的接力下,“活的故宫”下一个百年传奇将继续被书写。

“活故宫”血脉里的“公”:从帝王禁苑到大众博物院

“公”,即公开和开放,是流淌在故宫博物院血脉里的。

“宫阙不再静对王气,而与人民同心;国宝不再幽于深宫,而为时代发声……”社交媒体平台上,许多人分享了这次展览的导语和介绍语,并称赞这些文字有无与伦比的美感。

打开宫门清点文物,故宫博物院一直在摸清“家底”。中国文物史上规模空前的清点登记工作持续至1930年3月,不仅留下了百万件文物的原始档案,更留下了“国宝公有”的精神传统。这一传统延续至今。

从打开宫门,到进一步扩大开放面积,故宫博物院希望让观众看到更多宫苑风貌。1925年开放之初,民众仅能到达乾清宫、坤宁宫等区域;2014年之前,故宫博物院开放面积尚不足50%,随着慈宁宫、慈宁宫花园、寿康宫、东华门、端门、箭亭、城墙等区域陆续开放,2018年开放面积达到80%。养心殿有望在今年内开放,拥有12个展厅的故宫北院区则将在明年揭开面纱,届时更多文物有公开露面的机会。

除了位于北京的故宫博物院,2017年开放的(厦门)故宫鼓浪屿外国文物馆,是故宫博物院与厦门市政府合作建设的首个地方主题分馆;2022年开放的香港故宫文化博物馆不仅成为新的文化地标,更承载着推动东西方文化对话之责;澳门故宫文化遗产保护传承中心在2024年揭幕启用,旨在助力澳门乃至整个大湾区的文化遗产保护和传承;位于线上的“数字文物库”已囊括超10万件(套)高清文物影像,让民众在家即可享受天涯咫尺的观赏体验;正在打造的数字孪生平台,实现对故宫九大场景的应用,让观众足不出户便可体验紫禁城的风雨晴雪,“沉浸式”游览故宫中轴线、养心殿等核心区域,实现更广泛意义的公开和开放。

李煜瀛在1929年10月10日故宫博物院成立四周年的演讲中,回答了如何使故宫博物院成为一个“完全美满”的文化机构的社会期望。他指出,清故宫须成为“活故宫”,活故宫的精神在于坚持一个“公”字。

一个日本人为何要书写中国故宫?野岛刚如是说

“每次接受媒体采访,或是读者向我提问,第一个问题总是,你一个日本人为什么要写故宫?”野岛刚的中文普通话略有口音,很容易暴露他外国人的身份,但其表达十分流利,各种中文流行语汇使用恰当。野岛刚还能说流利的广东话、闽南语,是不折不扣的“中国通”。

日本作家野岛刚。(图/上海上观新闻)

上海上观新闻此前报道,1968年出生的野岛刚曾在朝日新闻社做过24年国际政治记者,曾任朝日新闻中文网主编。2014年,野岛刚撰写的《两个故宫的离合》由上海译文出版社“译文纪实”系列推出,引起巨大反响,2018年出版的《故宫物语》是他第二本关于故宫的书。

为什么会对故宫发生兴趣?2007年,野岛刚被朝日新闻社派驻中国台湾。他说:“当时岛内的两个政党正为是否要将台北故宫的文物归还大陆而争执不休,这让我作为一个外国人深感好奇,为什么会出现两个故宫这种局面?对中国人来说,这样的状况已经维持超过半个世纪而习以为常,但我以第三者的眼光来看,越深入研究越发现,两个故宫的存在,是中国近代史、海峡两岸的历史、关系的一个缩影。这是一个文物流浪的故事,而日本人(在)相当程度上要为此负起责任。”

日本作者写故宫,让中国大陆与台湾两地读者都感到新奇的,或许正是他所独具“第三只眼”的角度。野岛刚说,“在写故宫问题的时候,我已尽力排除意识形态,不管对于哪个故宫,都尽可能站在客观公正的立场下笔。《两个故宫的离合》一书在台湾地区和中国大陆的销售量都超乎我的预期,也得到不错的评价,我认为这是因为我以第三者的立场,带给读者新鲜的感受。”

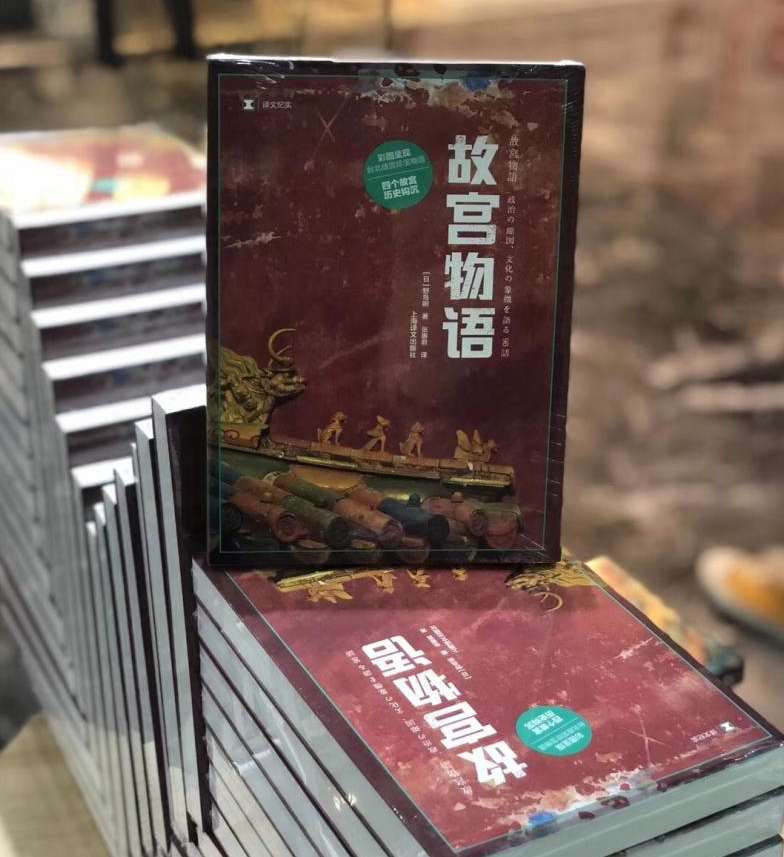

野岛刚2018年出版的《故宫物语》。(图/上海上观新闻)

野岛刚说,对于他研究故宫10年的历程来说,《故宫物语》是一部集大成、综合性的作品,不同于《两个故宫的物语》更偏重于政治、历史层面,《故宫物语》比较全面地介绍了故宫各个层面的内容,包括文物的故事,也包括与故宫有关的人物故事。

在野岛刚看来,对于理解中国的需求,从来没有一个时代像现在这样迫切,而故宫正是帮助人们理解中国的好教材。“故宫是两岸、东亚历史的缩图,也是理解中华文化的最好途径。通过文物故事,可以理解中国历史、中国社会,也能进一步理解中国人……思考故宫问题,就是思考中国,也就是思考两岸关系,更是思考包括日本在内的东亚现代史。”野岛刚说。

编辑:无印

相关新闻