中轴线旁,什刹海畔,听一曲京腔“甜曲儿”

- 1752027683088

- 来源:亚太快讯

在距离北京中轴线不远的什刹海畔,有一家“甜曲儿”茶馆,当地时间每天下午4时30分,京腔京韵准时响起。这里是北京市级非遗、北京琴书项目第三代传人马熠桥的“地盘”,也是她为古老曲艺寻得的一条新生之路。

百年京韵:从五音大鼓到“北京琴书”

北京琴书的前身是流行于河北安次县及北京郊区农村的五音大鼓,又名单琴大鼓、扬琴大鼓,以扬琴、三弦、四胡等作为伴奏器乐。

关学曾是北京琴书创建人,他14岁学艺,拜常德山为师习唱单琴大鼓,在与琴师吴长宝合作期间又进行了改良。

“关爷爷是土生土长的北京人,说话、演唱都是京腔京味京字京白,讲的就是北京家长里短的小事,”近日,在“甜曲儿”茶馆,马熠桥讲述道,因此在1951年的秋天,关学曾和吴长宝把琴书定名为“北京琴书”。

马熠桥提到,北京琴书需要观众“看着听”,说书人与书中多位人物都是表演者一人,通过从脸到眼到身体和声音的变化,让观众听出鲜明的对比。“现在中国各地古曲艺术还能找到的大概有500种,多数是以说唱叙事为主,唯独北京琴书加深了人物的刻画和转换,这是关爷爷做的提升。”2007年,北京琴书入选第二批北京市级非物质文化遗产名录。

破茧成声:一个东北姑娘的琴书正道

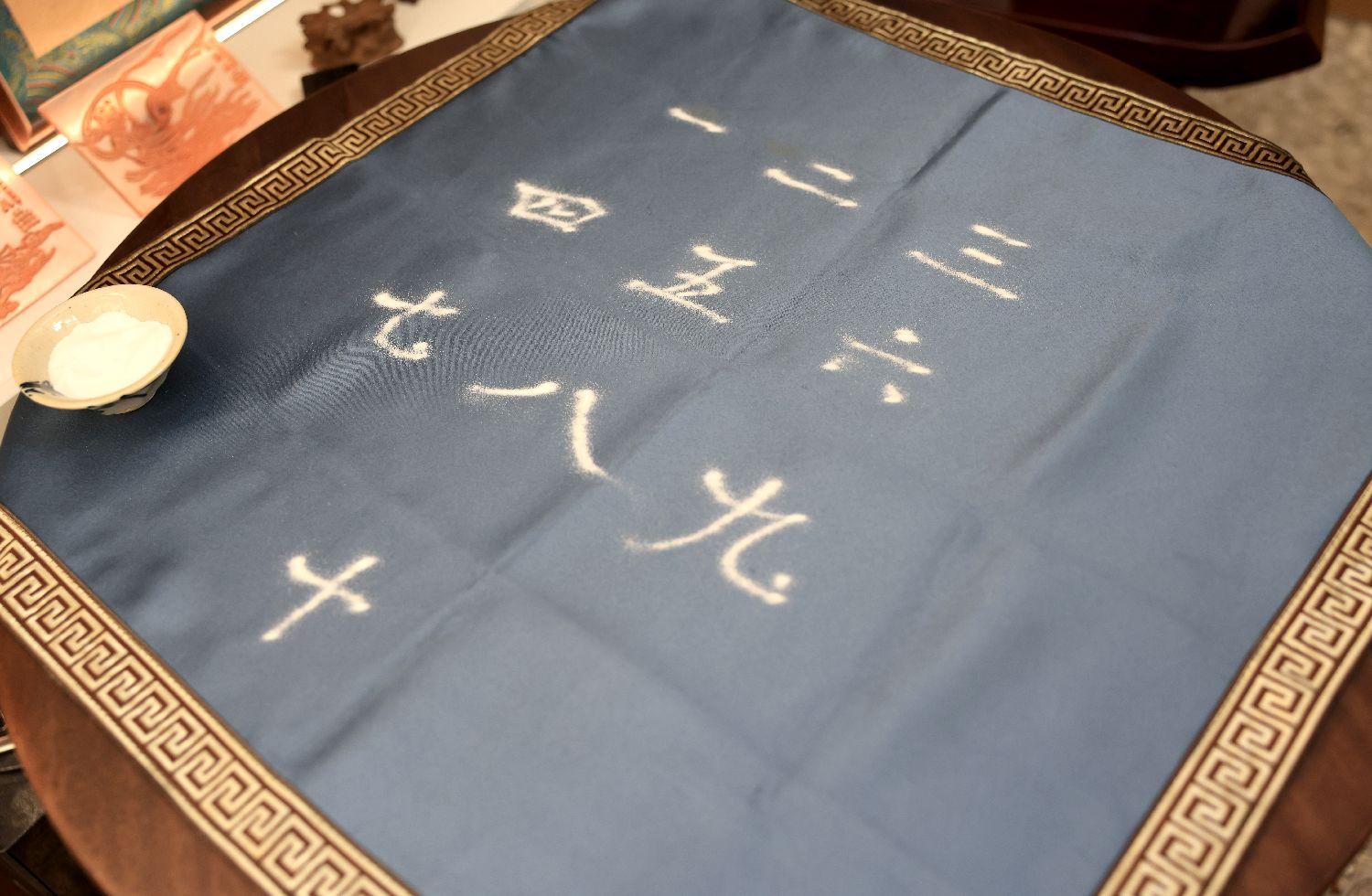

2025年6月5日,北京市级非遗北京琴书第三代传承人马熠桥,在北京什刹海畔的“甜曲儿”茶馆里准备表演《十字锦》。(图/卞亚文摄)

马熠桥的传承之路始于难得的包容。作为东北人,浓重的乡音是学习以地道京腔京韵为基础的北京琴书的第一道难关。“当时我学唱《东坡与小妹》,第一句‘叫苏轼,字子瞻’,当时因为乡音土语的问题,我唱出来‘叫苏轼,字子张’,一下给唱成东北二人转。”

但她的师傅、北京琴书代表性传承人王树才没有因此将她拒之门外。于是,2016年4月,马熠桥正式开始学习北京琴书,正是王树才的这份包容,让当时“人生全是坑”的马熠桥在北京琴书中找到了属于自己的“人间正道”。

学成后的马熠桥带着师傅给的两个伴奏带开始了她的演出生涯。一开始并不容易,“目前还没有太有名的北京琴书演员,想有更多的演出机会是需要慢慢熬。”马熠桥坦言。

为了能够接到更多活,她想出了“曲线救国”的办法。当被邀请演出时,她先唱响大家熟悉的京韵大鼓名段《重整河山待后生》,获得认可后,再从大褂口袋里掏出北京琴书专用的鸳鸯板:“我再给您唱一段北京城土生土长的声音名片——北京琴书。”

旋律响起,她自信地告诉观众:“世界各地的人听这个旋律,只会猜北京。”就这样,一点一滴,开始有人专门点名要听北京琴书。

茶馆为媒:让世界听见北京的声音

2025年6月5日,北京市级非遗北京琴书第三代传承人马熠桥为观众表演《十字锦》。(图/卞亚文摄)

近10年的演出与教学让马熠桥深知:并非无人爱听传统曲艺,而是大众难寻接触之径。作为琴书第三代传承人,马熠桥从不空谈传承,她首先考虑的是如何做好北京琴书的传播。

于是,2024年,“甜曲儿”茶馆在什刹海落地。这里每日上演风雨无阻的公益演出,半年百余场。天南海北的游客误入此间,“在这里通过2-3个小时短暂的相处,认识北京琴书、太平歌词、评书、京韵大鼓……”

既为茶馆,马熠桥也对每道茶都进行了严格筛选,不仅如此,为吸引更多年轻人,她还将中国的白酒、黄酒都做了创新调酒,用中国茶、中国酒与地道曲艺浸润人心。“我现在做的就是积累前因,有因才会有果,有更多人喜欢才能传承。”

她的小馆亦向世界敞开怀抱,“希望日本的茶道也能跟中国的点茶多交流。我们一起把文化发扬出去,让世界各地的人认识到这个好。”

当鸳鸯板声在游客耳畔响起,当改良白酒在年轻人杯中流转,那消失于胡同收音机里的琴书之声,正以新的节拍,续写这座城市的千年回响。(完)

(文/李小波)

编辑:山佳

相关新闻