中国文物暑期“出差热”:博物馆从“保险箱”转为“对话者”

- 1751591837852

- 来源:亚太快讯

近日,山东博物馆一楼展厅,“一城山色半城湖——济南泉·城文化景观特展”区,几位年轻人正围着一件赭色的陶猪文物讨论“史前‘老济南人’吃什么”的话题。在当天的观展大军中,年轻人已经成为当之无愧的主力军。在浙江嘉兴博物馆,宋孝宗的手诏墨痕犹湿、文徵明的山水氤氲未散……观众屏息凝神,细看这些“出差”文物。

随着暑期临近,中国各地博物馆、美术馆等一众展馆将迎来新一轮观展高峰。年轻人为何爱上博物馆?同时,文物“出差”缘何“热”了起来?

温州博物馆近日展出的北宋瓯窑青釉蕨草纹瓷执壶。(图/中新网)

中国文物迎暑期“出差”热潮

中新网报道,中国的暑期是公众特别是广大青少年观众到博物馆参观和学习的高峰期与集中期。中国国家文物局办公室于近日发布通知,各地博物馆要主动策划推出一批主题鲜明、内涵丰富、具有教育意义的精品展览和活动,丰富公众暑期文化生活。

“天籁回响——项元汴诞辰500周年书画特展”近日在浙江嘉兴博物馆开展。该展览汇聚了北京故宫博物院、上海博物馆、辽宁省博物馆、四川博物院等中国16家收藏单位的“顶流”展品。

“感受到了展览的真诚,非常有意思解读历史的小切口,让我们在家门口得以了解‘嘉兴籍皇帝’与‘嘉兴籍收藏家’的故事。”当地“00后”大学生陈茜对着《宋孝宗赵昚手诏卷》说。

据嘉兴博物馆馆长吴海红介绍,四川博物院珍藏的《宋孝宗赵昚手诏卷》是本次展览的其中一件“顶流”展品,“宋孝宗赵昚是嘉兴人,嘉兴‘龙兴之地’的称誉正源于他。而项元汴也是嘉兴人,嘉兴人收藏嘉兴出生的皇帝手诏非常有意思和有故事性”。

文物“出差”不是简单的空间转移,而是让历史在特定语境中“活”过来。以浙江省博物馆为例,其馆藏“明星文物”猪纹陶钵眼下正在长沙展出,馆藏的黄宾虹画作即将“南下”深圳,开启文化对话。

在温州博物馆,一件北宋瓯窑青釉蕨草纹瓷执壶吸引了不少人的目光。这是目前瓯窑中唯一一件国宝级文物。

据温州博物馆相关负责人介绍,温州是“海上丝绸之路”的重要港口城市,青瓷、漆器、丝绸和印刷品在海外贸易中占有较大比例,这件执壶的主人可能是来自中亚等国的商人,商人通过古代“海上丝绸之路”来到当时的温州定制了这款执壶,但最终却没能带走它,将其留在了温州。

“没想到这么早就有外贸定制款了,老祖宗的生意早就做到了海外。”在了解这件执壶烧造的历史背景后,观展游客杨建林如是说。这种理解,正是文物回归历史语境的生动注脚。

文物“出差”热背后,是公众从“打卡拍照”到“深度读史”的需求升级。业内专家指出,文物的价值,不仅在于让观众看到稀世珍宝,更在于让文物回归其原有的历史语境,揭示文明交流的隐秘线索,“文物‘出差’的终点不是观看,而是理解;不是展示差异,而是寻找共鸣”。

换种方式“学历史”

综合《济南日报》、北京《人民日报》报道,中国这场“博物馆热”的背后,是中华传统文化与年轻审美的碰撞,也是博物馆“年轻化”转型的成功探索。

“龙山文化首次发现就是在济南,一个叫龙山镇的地方。”在穿梭的人潮中,媒体记者无意听到旁边两位来自外地的年轻游客聊起了龙山文化的话题。他们刚刚从“海岱日新——山东历史文化陈列”展厅里走出来,看完展览依然意犹未尽,一路边聊边走向下一个展厅。

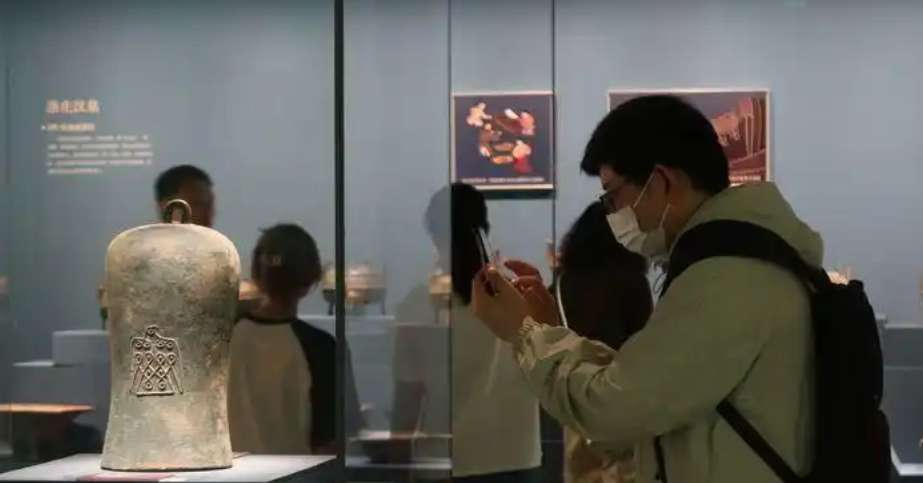

6月28日,山东博物馆一楼展厅内。(图/《济南日报》)

“妈妈,这条龙真的在动!”在山东博物馆三楼的“鲁博XR数字体验空间”,一名儿童兴奋地指着墙上的投影。这里正是暑期新上线的LBE大空间项目,观众可以跟随《海错图》探秘东方海洋文明,或在VR动感影院体验《敦煌:时间的守护者》,让千年壁画“跃”出墙壁。

这种沉浸式体验并非个例。在“福尔摩斯沉浸式主题展”中,年轻人化身侦探,在1:1还原的贝克街场景中破解谜题;而“济南泉·城历史文化特展”则通过数字水幕和互动投影,让观众“触摸”到流淌千年的泉水。“玻璃柜+讲解牌”的传统模式被打破,科技让历史可听、可观、可感。

“高冷”的博物馆变得有趣

“为什么喜欢逛博物馆?”记者随机采访了几名年轻人,得到了不一样的答案。

“看博物馆最能了解当地历史、文化。”“每次来都能发现小惊喜、小感动。”“以前觉得博物馆很‘高冷’,现在发现它很有趣。”“一想到这些文物是穿越千年和我相见,就感觉很神奇,也很感动”“通过一件文物看到不同历史时期人们的生活,很有趣。”无论是学习充电,还是放松休闲,博物馆正在成为年轻人的“心头好”。在中国当代年轻人看来,厚重的历史也可以变得有趣味。

“这里超适合拍照!”当下,在中国社交媒体上,“博物馆打卡”话题参与度十分火爆。年轻人不仅爱看展,更爱分享——甲骨文展的互动答题、拿破仑展的欧式布景,甚至博物馆的穹顶光影,都成了短视频热门素材。研学活动则让文化体验更深一度。

数据显示,2024年,中国国家博物馆接待观众中,35岁以下的观众占比超过60%,年轻人已成为当之无愧的主力军。

这届中国年轻人为什么爱逛博物馆?社交媒体上有很多答案:“看博物馆最能了解当地历史、文化”“每次都能发现小惊喜、小感动”“一想到这些文物是穿越千年的时光和我相见就很感慨”……无论是学习充电,还是放松休闲,博物馆正在成为年轻人的“心头好”。

从“保险箱”到“对话者”:博物馆角色转变

中新网报道,过去,博物馆常被视为保存历史的“保险箱”,藏品深锁库房,仅供学术研究或有限展示。但如今,这一逻辑正在被打破。

过去一年,浙江省推出了近3000个展览、近万场教育活动,吸引9500万人次走进博物馆。而在今年国际博物馆日期间,浙江全省还将推出551个展览、554场社会教育活动,其中不乏来自海内外的“借展”珍品。

“这意味着博物馆正从‘静态守护者’转变为‘动态叙事者’。”浙江省文物保护利用协会会长、浙江省文物局原局长杨建武指出,“文化从来不是孤岛,唯有当文物带着历史的温度‘走亲访友’,人类才能在对望中读懂彼此,在对话中重塑自身。”

近日,在浙江嘉兴平湖举行的“渺渺大象——浙江古代造像艺术”展现场。(图/中新网)

借展挑战:如何让文明互鉴走得更远?

尽管文物借展热潮在中国正盛,但也伴随着争议:文物安全如何保障?文化阐释权归属何方?如何避免文物成为单纯的“旅游打卡点”?

“这些挑战恰恰提醒我们,文明互鉴不是浪漫化的理想,而是需要规则、技术与人文关怀并重的系统工程。”杨建武强调,“文物‘出差’的终点不是观看,而是理解;不是展示差异,而是寻找共鸣。”

杨建武还提出“借梯登高、借力发展、借船出海”的创新理念——通过与国际顶尖博物馆合作“借梯登高”提升策展水平等,借助全球优质资源“借力发展”讲好文明互鉴故事,依托国际平台“借船出海”传播中国文化,为不同文明搭建起对话与互鉴的桥梁,让文物在流动中焕发新的生命力,在交流中实现文化价值的最大化。

编辑:无印

相关新闻