每20万人拥有一家博物馆 中国“文博热”重塑民众生活

- 1747648407110

- 来源:亚太快讯

今年5月18日是第49个国际博物馆日(以下简称“博物馆日”),今年的主题为“快速变化社会中的博物馆未来”(The Future of Museums in Rapidly Changing Communities)。在这个特殊的日子里,中国各大博物馆纷纷推出丰富多彩的活动,通过展览、讲座、互动体验等多种形式,为民众和游客带来一场别开生面的文化盛宴。

博物馆日中国主会场活动北京开幕

综合北京央广网、金台咨询、北青网、上海上观新闻、中新网、武汉极目新闻报道,中国国家文物局当天在博物馆日中国主会场活动上发布,截至2024年底,全中国备案博物馆总数达7046家,实现每20万人拥有一家博物馆,2024年全中国博物馆接待观众14.9亿人次。

作为今年物馆日中国主会场活动的开幕大展,《看•见殷商》展18日在北京大运河博物馆揭幕,19日正式开展。展览汇聚全中国28家文博单位的338件(套)珍贵文物,涉及甲骨、青铜器、陶器、玉器等,其中一级加重点文物超50件(套),勾勒出一幅灿烂商文明全景图。

首都博物馆副馆长谭晓玲表示:“一件河南博物院的鸮尊和一件国家博物馆的鸮尊,自1976年出土以来,第一次实现了在展厅里(聚首),它俩面对面、互相凝视着。亚丑钺也是自出土以来,第一次实现聚首。将近54件相当于一级品的文物齐聚于《看•见殷商》展览。”

焕新千年文明:中国内地各省博物馆人潮涌动

18日,山西太原市的晋阳古城考古博物馆面向少年儿童开展了沉浸式考古探索活动。孩子们手持小铲子,在博物馆工作人员指导下,对陶俑、古币等古代文物模型进行“挖掘”。

在位于河南洛阳的二里头夏都遗址博物馆二楼的临展厅,《点石成金——从苏美尔到夏王朝的古文明冶金互鉴》特展吸引了众多观众专程前来参观。

在位于安徽淮北市的淮北工业博物馆,由电厂机组车间改造成的“围炉”体验区,让游客沉浸式了解煤电产业的前世今生;现代声光电、AI等科技元素交织融合,让游客身临其境地感受城市工业发展的历史。

云南省博物馆内人流如织,一场跨越时空的文化盛宴在此展开。青铜器与古滇文明交相辉映,非遗技艺与数字展陈碰撞新火花,讲解员与游客穿梭于各个展厅,勾勒出“博物热”的生动图景。

湖北省博物馆5月18日迎来观展热潮。(图/武汉极目新闻)

湖北省博物馆当日同样迎来观展热潮。开馆前,游客便已排起长队。开馆后,展厅内人头攒动,游客摩肩接踵簇拥在展柜前,曾侯乙编钟、越王勾践剑等珍贵文物以及馆内多项特色活动吸引了大批观众驻足。

值得一提的是,当天,汇集实证历代中央政权对西域有效治理珍贵文物的西域都护府博物馆,在新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县开馆,呈现龟兹片区文化遗产保护传承和利用成果的库车市龟兹博物馆也开门迎客。

2024年,全疆新建并开放16个文博场馆,极大丰富了新疆的博物馆体系,截至目前,全疆共有150家备案的各级各类博物馆(纪念馆),2023年和2024年共计接待观众超2000万人次。

中国博物馆与基层文化生活的关联愈加紧密,“馆”“城”融合,成为加强城乡建设中历史文化保护传承、有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的积极实践。

澳门启动博物馆日系列活动

18日,澳门25间博物馆在大炮台回廊举办2025澳门国际博物馆日系列活动启动礼,鼓励澳门市民游客走进文博场馆,丰富文化生活。

启动礼现场设有多项活动,吸引公众踊跃参与:联馆导赏带领人们从大炮台回廊出发,游赏镜湖历史纪念馆、消防博物馆及叶挺将军故居等多间博物馆,探索澳门的历史发展、感受家国情怀;实境解谜游戏“逃出博物时空”则以游戏方式探索澳门博物馆,为参与者带来沉浸式文博体验。

由25间博物馆共同策划的联馆展览“博物馆走廊”也从即日起至6月15日在大炮台回廊展出,提供澳门文博机构展览资讯,并推出“联馆套印”活动,参观者可游览各博物馆收集独具特色的纪念印章,制作套色印章明信片。

科技与艺术融合:上海文博进一步“智慧化”

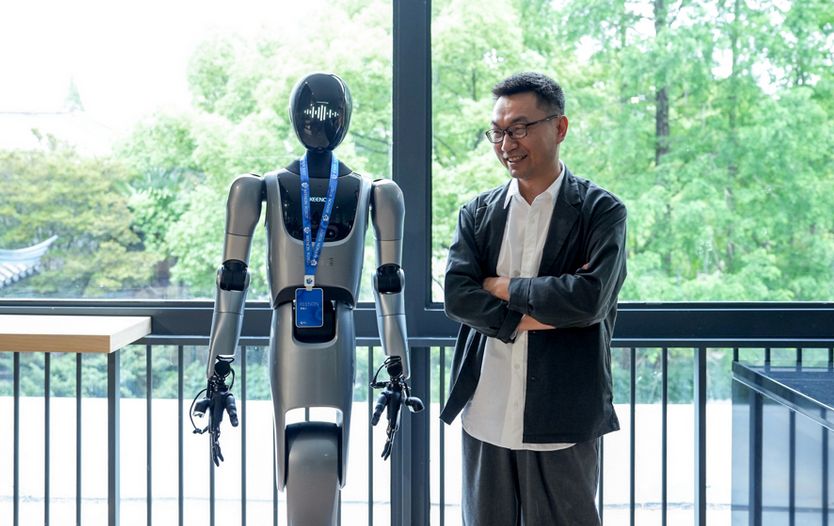

上海复旦艺术馆18日开馆首展“日月复光华”迎来一位特殊的迎宾员——擎朗人形具身服务机器人XMAN-R1。它身形修长优雅,线条流畅,仿佛一位来自未来世界的使者,正引领人们走进艺术与科技交融的殿堂。

展览现场,XMAN-R1正履行它作为迎宾员的职责。它在艺术馆的不同区域穿梭,与参观观众展开互动交流。当观众靠近时,它微微屈膝,姿态谦和而充满安全感;当有人试探性地伸出指尖,它能在0.1秒的延迟后回赠一个克制的握手礼。

以1:1人体黄金骨架比例塑造的擎朗人形具身服务机器人XMAN-R1。(图/上海上观新闻)

XMAN-R1在复旦艺术馆的应用并非偶然。它是上海文博在科技融合之路上的一次大胆探索。上海文博正以“智慧化”为方向,推动博物馆形态的革新。

作为上海文博界的“网红”,上海博物馆每年接待着数百万观众。为此,上海博物馆构建了智慧上博“3M体系”,从馆藏智慧保护、运维智慧管理、体验智慧服务三方面,通过数字化、智能化手段提升运营效率与观众体验。

“AI重新定义了博物馆的观展关系,从被动观察到智能交互。”复旦大学文物与博物馆学系教授柴秋霞指出,智慧化技术正在重塑博物馆的功能与价值,让观众从“走马观花”转向深度参与。

听上海震旦博物馆“掌门人”谈“文博热”

位于上海黄浦江畔的震旦博物馆18日免费开放,还特别“上新”了新石器时代玉器特展及限定印章、丝网印刷体验等活动。上海震旦博物馆馆长寻婧元当日接受媒体采访时,讲述了这座中国非国有博物馆如何在10年间发展成为上海重要文化名片的故事。

阳光透过窗户洒进弧形长廊,在尽头的双螺旋楼梯拾阶而上,可欣赏到清水混凝土墙面上的光影画卷。这是每一位到访震旦博物馆的观众都会沉浸其中的美妙体验。

“一个博物馆的建筑,可能就是这个博物馆最大的藏品。”寻婧元说,从实习生到“掌门人”,她见证了馆中每一个匠心独具之处。

在复旦大学文物与博物馆学系求学期间,寻婧元就在震旦博物馆实习,“当时,我有幸全程参与了震旦博物馆筹建过程”。

博士毕业后,寻婧元选择留在震旦博物馆,把青春奉献给非国有博物馆行业,并将其视作一生的事业。

在中国,非国有博物馆的运营一直充满挑战,虽获国家政策支持但仍需完善。寻婧元指出,“很多非国有博物馆的运营都还不成熟”,与国有馆存在差异,但国家及地方正通过培训、政策等推动其发展。

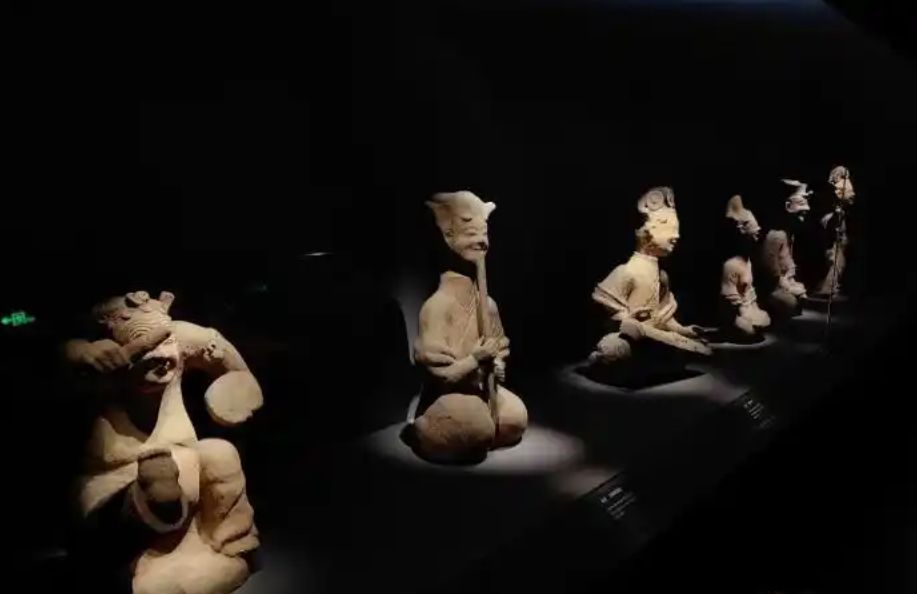

上海震旦博物馆展品。(资料图/中新网)

考古专业知识分享、黄草编工艺、瓷板画体验……除了传统展陈,近年来,寻婧元带领震旦博物馆团队积极开展公益讲座和非遗工作坊等文化活动。

社会教育是博物馆的主要职能之一。她介绍,震旦博物馆文化讲座基本都是免费向公众开放的。为提高讲座的针对性和参与度,该博物馆还将受众细分,一方面,为深度爱好文物考古的观众量身打造专业性更强的讲座,按年份规划主题,邀请业界专家授课;另一方面,积极融入社区,推出“文化星期五”,即每周五延长到21点闭馆,并为每个“博物馆之夜”设计不同的主题。

此外,还有“博物馆奇妙夜”亲子活动,每次开放一个楼层,拟定主题任务书,让家长带着孩子在完成任务的过程中近距离感受文物的魅力,了解背后的故事。

文化不仅是“软实力”,也可成为经济社会发展的“推动力”。作为国际文化大都市,上海汇集了许多顶级文博资源,“文博热”带来了巨大流量,也带给寻婧元更多的思考。她说:“大家逐渐养成了逛博物馆的习惯,很多年轻人把看展当作一种生活方式,就像吃饭、逛街一样日常,这也让博物馆有了更多身份和功能,可以是第三空间,也可以是城市会客厅。”

编辑:无印

相关新闻