中国颜色釉瓷:典雅多姿的“人造宝石”

- 1709022928706

- 来源:北京《中国文化报》

颜色釉瓷是中国陶瓷中的一大门类,以其色彩丰富、晶莹剔透的审美特征赢得人们的喜爱,名贵的颜色釉瓷,更以“光”“色”“透”“洁”等特性令人倾倒。

五光十色,各不相同

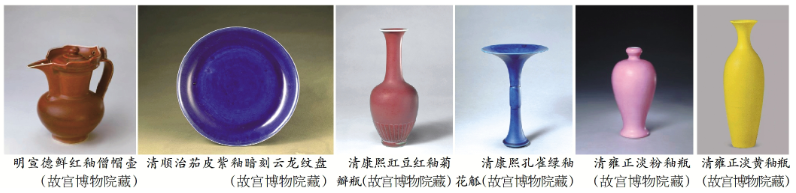

五光十色的颜色釉瓷。(图/北京《中国文化报》)

白的温润,红的浓郁,黄的明媚,青的沉静,紫的端丽,黑的肃穆……不同色彩的颜色釉瓷反映了中国人不同的审美趣味。故宫博物院器物部首席专家、陶瓷研究所所长吕成龙解释道:“对于单一色釉,均匀、纯净是人们审美的基本要求;窑变花釉则给人带来抽象朦胧之美感。再如开片、斑点等工艺缺陷和瑕疵,也能使平凡的釉色产生妙趣横生的多样性,令人回味。”

颜色釉瓷是在釉中掺入不同的金属氧化物和天然矿石为着色剂,施在瓷器的坯胎上后焙烧而成。陶瓷颜色釉之所以能产生色彩,主要是由于釉层对光的选择性吸收和散射所造成。据吕成龙介绍,在清康熙朝以前,中国青釉、黑釉、绿釉、黄釉、紫釉、等传统颜色釉中,着色金属元素主要包括铁、铜、镁等。从康熙朝开始,随着欧洲画珐琅料的传入,窑工们又逐渐掌握了锑、金等金属元素的呈色机理,创烧出蛋黄釉、金红釉等知名色釉。

若按烧成温度来区分,颜色釉瓷分为高温、中温和低温三种。景德镇中国陶瓷博物馆社会教育部主任王京介绍,高温色釉是利用氧化钙作助燃剂,在坯胎上施以各种色釉,再在1250℃以上的温度中一次烧成,如白釉、鲜红釉、霁蓝釉等;低温色釉是利用氧化铅作助燃剂,在低度中烧成素胎,再在素胎上罩以色釉,再在700℃至900℃窑温中烧成,如胭脂红、娇黄釉、淡黄釉、哥绿釉等,属于二次烧成;中温色釉则是介于高温釉和低温釉之间的颜色釉,如孔雀绿、毡包青等,也属于二次烧成。

康雍乾达鼎盛,景德镇集大成

明代是颜色釉瓷发展极为迅速的一个时期。从传世品及出土物看,明永乐时的甜白釉,永乐、宣德时的祭红釉、祭蓝釉,弘治时的娇黄釉,正德时的孔雀绿釉,嘉靖时的瓜皮绿釉等,集中体现了明代颜色釉瓷的卓越成就。

据《明实录·太祖实录》记载,洪武二年(1369年),朱元璋降旨“祭器皆用瓷”。明代朝廷向景德镇下达的烧造任务中,有时指明让烧造祭器。

及至清代,康熙、雍正、乾隆三朝是颜色釉瓷器烧制的鼎盛时期。其中,红色釉系统有霁红、郎窑红、豇豆红、低温铁红、金红;青色釉系统有豆青、东青、粉青、仿龙泉釉、仿官釉、仿汝釉、仿哥釉;蓝色釉系统有霁蓝釉、洒蓝釉、天蓝釉、孔雀蓝釉;黄釉系统有娇黄釉、淡黄釉、米色釉;绿色系统有郎窑绿釉、西湖水釉、松石绿釉、秋葵绿釉、孔雀绿釉、瓜皮绿釉;窑变花色系统有仿钧釉、窑变釉。

王京表示,御窑颜色釉瓷在清代鼎盛时期得以成功烧制,主要归功于景德镇督陶官年希尧的协理唐英。自雍正六年(1728年)唐英奉命以内务府员外郎之衔来景德镇御窑厂协理陶务后,御窑厂的众多事务实际上都由其一人操办打理。而从雍正六年到雍正十三年(1735年)短短8年间,景德镇御窑厂仅花费国库数万两白银,就烧造出产品不下40万件,各类品种共计57项,其中大多数为颜色釉瓷,又以天青釉、祭红釉瓷的数量最多,质量也最高。

传承发展空间广阔

时至晚清、民国时期,因为社会的动荡,众多颜色釉瓷器的烧制技艺逐渐失传。上世纪60年代起,以聂物华、陈鸿高、邓希平为代表的陶瓷艺术家不断解密、恢复了一系列失传工艺,更在此基础上创新推出了40多种颜色釉,复制出可生产的传统颜色釉瓷器品种1000多个。

颜色釉瓷是景德镇四大传统名瓷之一,其产生和发展体现了制瓷业的进步,不仅在历史上得到极大重视,也受到当今收藏家、艺术家等的热爱和推崇。随着科技创新和社会发展,颜色釉瓷的传承发展也获得了更加广阔的空间。当代颜色釉的制釉技术更加多元化,颜色釉瓷更加丰富多彩,成品率和质量越来越高。高温颜色釉彩绘的独特风格,也越来越广泛地为陶瓷美术工作者采用。

编辑:山佳

相关新闻