中外合作研究 峙峪现代人遗址向前推进近1万年

- 1705629764928

- 来源:中新社

现代人(即晚期智人)的起源、演化与扩散相关研究,长期以来一直是古人类学界和社会公众关注的话题。

由中国科学家领衔的中外合作团队对山西朔州峙峪现代人遗址开展最新研究,取得多项突破性进展,主要包括将峙峪遗址年代从原来的距今3.5万年左右向前推进近1万年,精确厘定为距今4.5万年,确认峙峪遗址石器组合兼具东西方特色等。

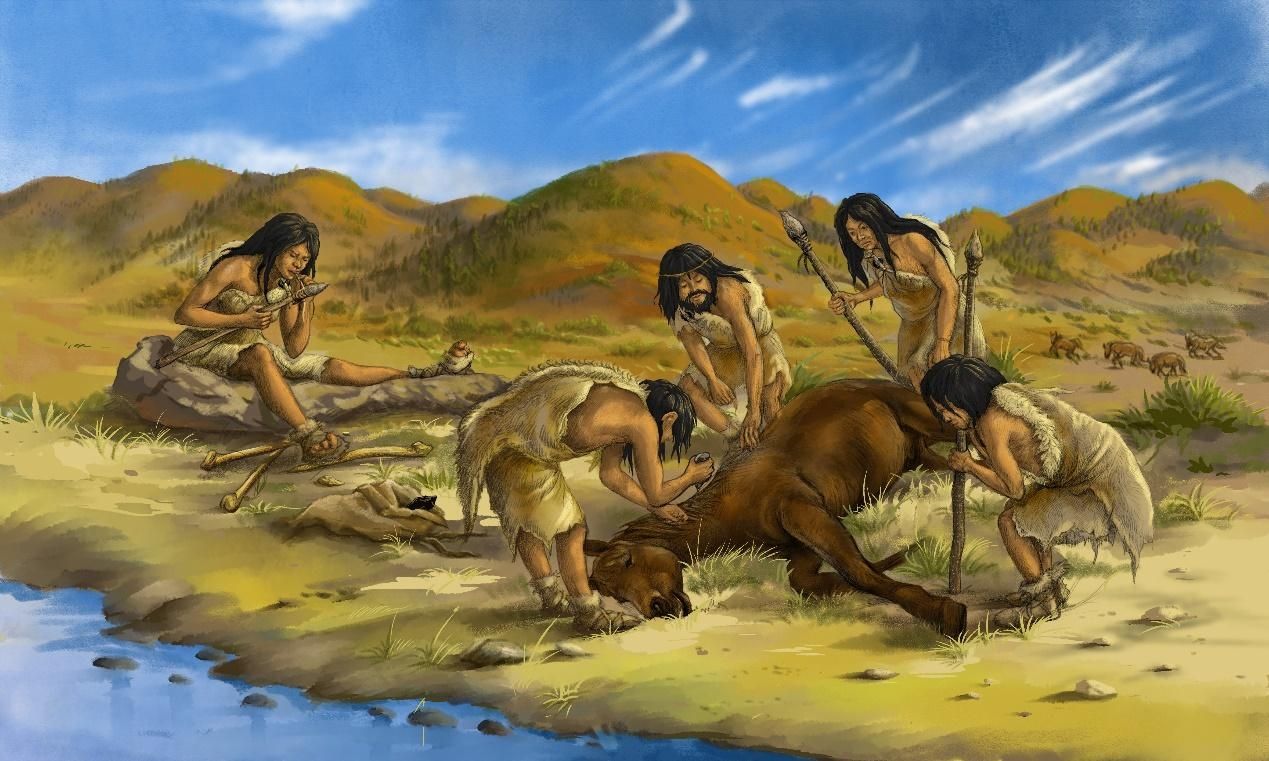

图为峙峪遗址狩猎人群生活复原图。(图/中新社)

这项古人类与旧石器时代考古重要研究成果论文,北京时间1月18日在国际专业学术期刊《自然-生态与进化》上线发表。合作团队公布了峙峪遗址发现的距今4.5万年前的一系列现代性文化证据,更新了有关东亚地区现代人扩散及其文化发展的传统认知,对于推进全球视野下现代人演化与扩散的认识具有重要意义。

论文第一作者和共同通讯作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所青年研究员杨石霞介绍说,对于现代人在与尼安德特人、丹尼索瓦人等其他古人类的竞争中,为何能脱颖而出并以“环境适应能手”的姿态扩散至全球,学界普遍认为,高度发展的技术与认知能力及其创造出的丰富多样的物质文化,是现代人得以成功的关键。

其中,欧亚大陆西侧以勒瓦娄哇和石叶技术为代表的旧石器时代晚期初段(IUP)石器工业,以及远距离的资源流通、颜料的使用、个人装饰品的发展等,被视为早期现代人扩散的重要文化表征。不过,这些考古学证据长期以来多发现于非洲和欧亚大陆西侧,几乎未见于东亚核心地区,这被视为东亚地区“现代性”文化发展迟滞的表现。

本次研究的峙峪遗址位于被誉为“东方人类故乡”的广义泥河湾盆地(大同盆地)西南缘。此次合作团队由中国、澳大利亚、法国、英国、日本、西班牙、德国等中外十余家机构的专家学者组成,围绕遗址的年代与埋藏,石器原料、技术与功能,骨器与个人饰品等,持续多年开展综合性、多学科、跨平台的深度合作研究。

杨石霞指出,作为本项研究重点之一,峙峪遗址的年代测定工作通过对15件沉积物样品进行石英多颗粒单片、单颗粒光释光测年和钾长石单颗粒光释光测年,对文化层出土的10件动物骨骼和牙齿样品进行加速器质谱碳十四测年,对3件带有明确人类切割痕的动物碎骨片进行碳十四测年,从而获得该遗址人类活动年代的直接证据,最终将峙峪遗址的年代精确厘定为距今4.5万年。

此次研究工作的另一个重点是对峙峪遗址出土的各类文化遗存进行多学科深度分析,确认其具有目前中国北方乃至东亚地区年代最早的IUP技术因素,以及骨器加工、个人饰物和远距离运输黑曜岩等一系列现代性行为。除兼具东西方特色的石器组合外,峙峪遗址装饰品、打制骨器与远距离输入的黑曜岩等都具有重要的现代人行为指示意义。

杨石霞表示,峙峪遗址全面展现了距今4.5万年前华北地区独特的物质文化组合:兼具欧亚大陆西侧技术特征和东亚地区工具加工理念的石器组合、精细加工的装饰品和骨器,以及远距离输入的黑曜岩资源。

她认为,结合研究团队2022年在《自然》发表泥河湾盆地下马碑遗址距今4万年前现代人加工、使用颜料和复合工具的系列考古证据,峙峪遗址这次的最新研究发现,进一步支持东亚地区存在复杂的现代人群交流和演化历史。

编辑:山佳

相关新闻