中日大师聊敦煌 为何日本对莫高窟“爱得深沉”?

- 1661313937422

- 来源:日本头条

继《敦煌三书》之后,《敦煌的光彩——常书鸿、池田大作对谈录》近日由湖南文艺出版社出版。对谈录由“敦煌守护神”、敦煌文物研究所原所长常书鸿与池田大作多年的书信往来和会面交谈整理而成,对谈纵贯古今,由敦煌而起,延伸至中外艺术史、文化遗产保护、东方文明、世界和平等更深远的主题。莫高窟是中国的,日本人却如此尊敬、膜拜它,对它的迷恋超过中国人的想象,“好像看到老祖宗般,要弄清楚自己的根”。

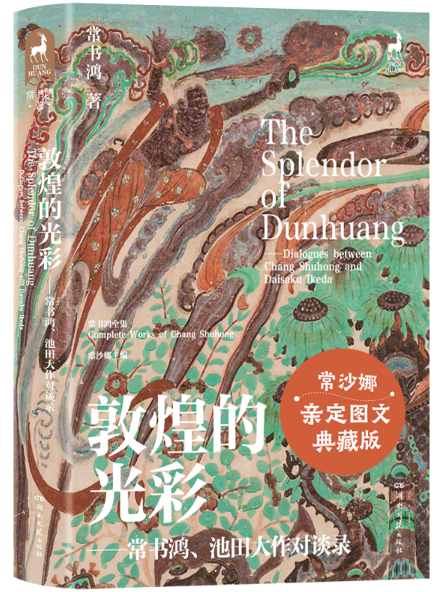

《敦煌的光彩——常书鸿、池田大作对谈录》一书。(图/长沙《潇湘晨报》)

中日大师对谈敦煌

长沙“华声在线”报道,常书鸿和池田大作从儿时趣事谈到人生选择,从莫高窟的由来谈到石窟如何编号,从壁画中的古人生活谈到尺寸最大的飞天、最小的飞天……读者可从中感受到他们于艰难困苦中对理想信念的坚守和令人钦佩的社会责任感。

书中配图来自常书鸿之女常沙娜珍藏的照片,包括常书鸿先生与池田大作等日本名人交往的照片。书中还收录了由敦煌研究院官方授权的珍贵洞窟图片,可帮助读者更好地了解敦煌。

常书鸿是中国敦煌学的奠基者、敦煌文化的开创者。池田大作是日本创价学会名誉会长,长期致力于中日友好文化交流,曾多次访问中国,在其倡议下,1985年“中国敦煌展”顺利在日本举办,第一次向日本各界展示了在敦煌出土的极其贵重的经卷等历史文物。

常沙娜是新中国第一代工艺美术设计家,曾参与人民大会堂、民族文化宫、中国共产党历史展览馆等经典建筑的设计。常沙娜自小随父亲来到敦煌,在艰苦的环境中临摹壁画。

目前,该书已于各线上平台正式开售。

日本为何如此看重敦煌和敦煌学?

广州《新周刊》报道,关于日本人对敦煌的崇敬之情,有一个流传颇广的故事:

那是上世纪80年代,丝绸之路还坎坷难行的时候,有一位80多岁的日本老者一路颠簸前往敦煌,参观完莫高窟后,还要去看久仰的玉门关——“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”

在日本,王之焕这首《凉州词》可谓无人不晓。当这位老者来到玉门关时,面对残垣破壁,不禁失声大哭。

惊慌失措的导游不知如何安慰这位老人。老人的恸哭,难道是因为长久以来保持的诗意想象的幻灭?抑或是唤起了一种乡愁?

这个故事在导游圈口口相传,具体出处已不可考,甚至故事的真伪也成谜。

但有一点是可以肯定的:很多日本人每年都要到敦煌朝圣。

“日本人走进洞窟,要脱鞋、打恭作揖,恭敬的态度,吓我一跳。”这是时任敦煌研究院美术研究所所长侯黎明上世纪80年代第一次随日本参访团踏进莫高窟的亲身经历。

日本为何如此看重敦煌和敦煌学?学界普遍认可的原因是:为了寻根。

日本人对敦煌的膜拜之心,日本前首相竹下登说过的这句话最具代表性:“我们日本人之所以一听到丝绸之路、敦煌、长安这些词就激动不已,是因为这种文化至今仍强有力地活在日本人的心中。”

学者叶匡政写道:日本在公元7世纪发生的大化改新,是一场中国化运动,当时的改革蓝本即是唐朝文化,此后一千多年间在日本有一种普遍的中国文化崇拜心理。敦煌在唐朝和五代时期是西域重镇,也是多民族文化交流的一个中心。宋、元以后,由于种种原因敦煌渐趋荒凉,但却因此保存了大量唐代的文献和文物,对日本作寻根式的历史文化研究来说,这是一块绝佳的历史现场。日本对敦煌学的研究,研究的不仅是敦煌,而是对自己文化源头的追溯与研究。

敦煌研究院院长赵声良也表示,日本人对敦煌有种崇拜心理,他们信佛,对佛教艺术也感兴趣。尤其是时任东京艺术大学校长的平山郁夫,他临摹过奈良法隆寺壁画,后来法隆寺遭遇火灾,那批壁画都损坏了。平山郁夫到敦煌一看,就觉得敦煌是日本那批壁画的源头。他很清楚敦煌的价值,所以从上世纪80年代初,他就每年带一批东京艺术大学学生到敦煌看看,并与时任院长段文杰达成协议,把敦煌研究院的年轻人才派到日本去培养,其实当时只是口头一说,但真的实施起来了。至今我们还在派人到东京艺术大学学习,目前敦煌研究院一批骨干力量都在日本读过书,都是因为当年那个契机。

编辑:陈芊芊

相关新闻