徐林:中国是一个把绿色低碳转型上升到生态文明高度的国家

- 1755821356199

中国新增绿色空间接近日本国土面积的3倍

中国是一个把绿色低碳转型上升到生态文明高度的国家,这种做法在全世界其他国家并不多见。中国政府不仅仅是把它作为口号,中国确实是在采取实质性行动。2024年7月份召开的中共二十届三中全会,专门对中国生态文明建设的内涵做了新的表达,强调一个是要增绿,还有一个是要减污,第三个就是降碳,第四个是增长。这是第一次把增绿、减污、降碳、增长作为一个整体来对待,这一点非常重要,因为中国在过去十几年里为改善环境,降低碳排放,一些地方采取了一些非常粗暴的做法,牺牲了一些企业的发展,也影响了增长和就业。二十届三中全会这样一个新的表述,在我看来是对过去一些过激做法的一种纠正,我觉得是非常必要的。

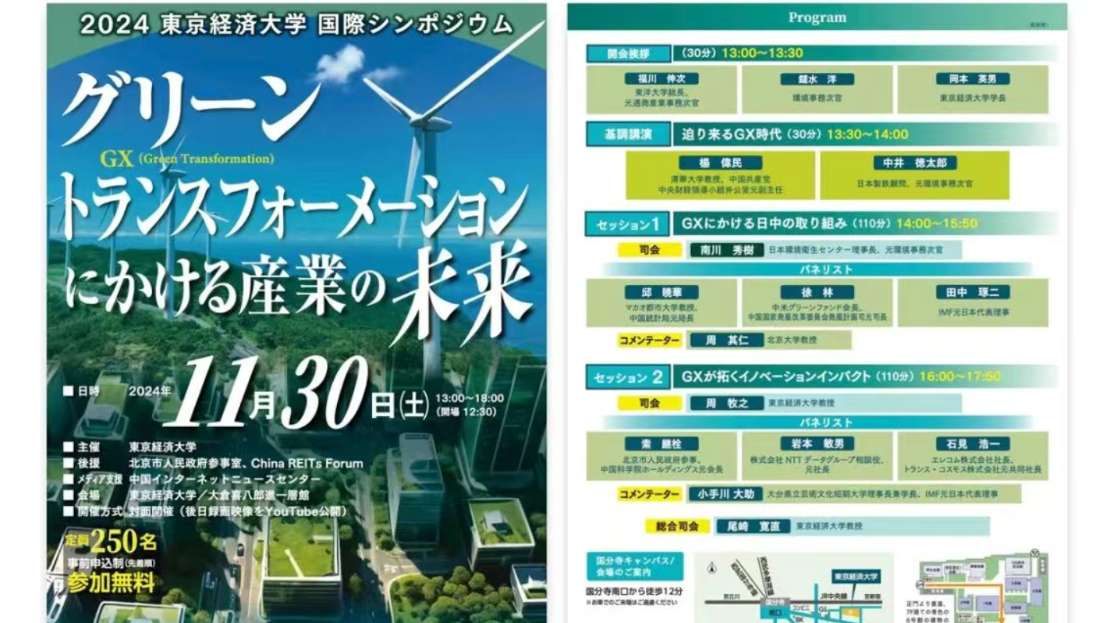

“绿色转型决定产业未来”国际研讨会海报

“绿色转型决定产业未来”国际研讨会海报

那么在这几个方面,中国到底做了一些什么事情呢?比如说从增绿的角度来说,实际上中国一直在不断提高森林覆盖率。我们都知道日本森林覆盖率非常高,大概在68%左右,美国大概在35%左右,中国目前为止只有25%,有很大差距。但中国的25%是在过去大概40年左右的时间里从12%~13%左右提高到25%,增加了差不多一倍的面积,相当于中国在过去40年里增加了100万平方公里的绿色空间。这意味着什么?日本国土面积是38万平方公里,这意味着中国新增加的绿色空间接近日本国土面积的3倍。这个工作量与投资量都是非常巨大的。目前中国森林覆盖率形成的碳汇是12亿吨,相当于中国一年碳排放的十分之一左右,所以增绿本身对碳中和也是有积极的意义的。

从减污的角度来看,从刚才杨伟民主任说了从“十一五”开始,把污染物减排作为一个约束性的指标提出来后,每一个五年计划都会提出新的减排目标。所以经过几个五年规划持续的努力,中国的生态环境状况有了很大的改观,无论是水的洁净度、空气的洁净度、各种污染物排放,以及排放物的循环利用等情况都有了非常明显好转。

中美绿色基金董事长徐林

中美绿色基金董事长徐林

在中国光伏发电、风力发电领域投资已经可以盈利,不再需要政府补贴

从降碳的角度来说,这个难度是比较大的。但是中国在技术创新的推进下,在一些主要领域,降碳的步伐在不断地加快。中国目前把水电、核电、风电、光电都视作为绿色低碳电力。这几种电力加在一起的装机容量现在已超过55%,发电量到2024年底估计会达到35%左右的水平。而且今后每年,绿色低碳电力的建设速度还会不断加快。

即便如此,我觉得这个速度还不能适应当前绿色低碳转型的要求,因为随着数字智能转型的加快,中国电力消费增长的速度也非常快。比如说今年中国的全社会用电量大概增长5%~6%之间。但中国与数字经济、互联网相关的电力消费增长速度达到了30%左右的水平。所以实际上中国未来绿色低碳电力增加的速度,必须非常快才能在电力行业适应碳减排的需要,就是说绿色电力替代的速度必须快于电力消费增长的速度。

北京大学周其仁教授与徐林在国际研讨会上

北京大学周其仁教授与徐林在国际研讨会上

在这方面我觉得中国的前景还是比较乐观的,为什么?因为现在中国的光伏发电、风力发电的技术水平还在不断提高,成本在不断下降。目前,在这个领域做投资已经可以盈利,不需要政府补贴就能盈利了,这给商业投资带来了很多的机会。中国储蓄率很高,不缺钱,且的是能够盈利的投资机会。

从增长的角度来说,过去我们把绿色低碳转型看成一种压力和负担,现在随着技术不断进步,随着绿色电力投资成本不断下降,实际上越来越多的投资人在中国已经发现绿色低碳转型不再是一种压力,而是可以带来相当大的投资和增长机会,有人测算仅实现碳中和目标就要约300万亿人民币的投资。所以绿色低碳转型其实也是未来中国经济增长的一个新动能。

澳门城市大学邱晓华教授、徐林与IMF原日本代表理事田中琢二(从左至右)

澳门城市大学邱晓华教授、徐林与IMF原日本代表理事田中琢二(从左至右)

中国有可能提前实现碳达峰,也有可能提前实现碳中和

中国对全球气候议题的态度一直比较积极。当然,中国是一个碳排放大国,动同时又是一个发展中国家,所以中国一直坚持应该要和发达国家一起承担共同但是有区别的责任。

但是我觉得中国其实是可以做得更多一点,为什么?因为中国是全球二氧化碳第一排放大国。中国现在每年排放的二氧化碳占全球30%,接近1/3的水平。如果中国把自己的降碳工作做得更好的话,实际上对全球碳减排就是一个巨大的贡献。所以我认为中国第一位的是要把自己的碳排放控制做得更好。从中国目前的进展看,我觉得中国有可能提前实现碳达峰,一些国际机构似乎也看到了这一点。在此基础上,中国也有可能提前实现碳中和。

在此基础上,中国确实也可以为发展中国家碳减排做出更多贡献,提供更多支持。虽然中国自己也是一个发展中国家,但是中国和一些小的更落后的发展中国家相比,是一个更工业化的国家。在碳减排领域,特别是在新能源领域,中国有很好的技术,这些技术可以很好运用到发展中国家的绿色低碳转型过程中去。

国际研讨会当天东京经济大学校园

国际研讨会当天东京经济大学校园

我现在是一名投资人,本质上是一名商人。从商人的角度来说,把中国一些新能源技术用到发展中国家的绿色低碳能源替代方面,实际上是有很好投资和盈利机会的。所以并不一定都需要政府援助资金去帮助发展中国家进行碳减排,商业投资同样可以做出贡献。

举一个例子,最近有人找到我,说在某太平洋岛国有个很好的光伏发电加储能的项目。这个岛国目前主要靠烧柴油来满足供电,每度电成本非常高。如果用中国的光伏技术加储能技术做替代,生产出来的电只相当于原来成本的三分之一,既可以实现绿色低碳能源的转换,又可以大大降低该国的用电成本。

我觉得在一些领域其实中国有非常多的机会,可以做出更多的努力。当然中国也可以在气候基金方面和发达国家携手做出努力,为全球一些气候项目提供更好的融资服务。这这方面我相信中国未来有条件做出更多的努力和更多的贡献。

徐林在国际研讨会上

徐林在国际研讨会上

中日两国可以携手推动建设,更合理的全球应对气候变化的制度

我觉得当前的贸易保护主义是一个挺复杂的问题。因为无论是欧盟搞的碳边境税,还是美国的通胀法案,我们都可以看到里面有贸易保护主义的一些考虑,但美国也不是完全如此。比如说,美国过去对中国出口到美国的光伏电池曾经征收过关税,然而前不久又取消了这个关税。为什么要取消?因为美国目前在搞人工智能,搞大模型,需要大量的电力,现在正缺电。要满足它的电力需求,必须要建设新的发电能力和储能设施。如果新的发电能力都用火电,就会有碳排放问题。由于中国有世界上转化效率最高的光伏发电电池片,效能和成本最好的储能电池,美国最后还是采取了妥协的做法。

美国做这件事,有他自己的利益考虑,但也兼顾了一些别的因素在里面,所以现在我也不想直接批评美国人多么自私。但总体来说,美国在气候变化问题上的态度摇摆不定。而且,美国作为全球最大的发达国家,这种态度和立场是非常不可取的。

国际研讨会当天东京经济大学校园

国际研讨会当天东京经济大学校园

欧盟的碳边境税涉及到两个问题。第一,可能是为了贸易保护,或者是想通过碳边境税在欧盟留住一些产业,或者是把别的国家的一些产业吸引到欧盟来布局生产。但实际上,假如更多的工业产能到了欧洲,也会增加欧洲的碳排放。因为这些工业企业消耗的能源会更多,它有这方面的一个负作用。

这个碳边境税对贸易来说当然是绝对负面的,可能阻止贸易,并会导致生产能力的转移。这个对碳减排来说不一定都是正面的效应,所以它有这种复杂性。其实站在中国的角度来说,可能会更多看重它对贸易的负面影响。但从投资角度来说,欧盟的碳边境税提出来后,对中国很多出口企业已经构成了一种约束,迫使中国企业越来越多地考虑整个供应链的碳足迹问题,希望供应链的碳足迹能够越来越低。

澳门城市大学邱晓华教授、徐林与IMF原日本代表理事田中琢二(从左至右)

澳门城市大学邱晓华教授、徐林与IMF原日本代表理事田中琢二(从左至右)

其中一个最重要的影响就是,中国有很多工业产能都在往西部地区布局。为什么会这样呢?因为这些用电的企业都希望用绿色低碳的电力,而中国绿色低碳电力最丰富的就在西部地区。

我过去在国家发改委和杨伟民主任一起研究西部大开发战略,想推动中国的一些企业到西部地区去投资,但那时人家都不想去。现在欧洲只是要征收一个碳边境税,一些企业自己就跑到西部去了。因此我们看到,碳减排已经成为一个影响资源配置的约束条件,可以推动一些中国企业投资和布局的转变。我相信对别的国家也会产生同样的影响,促使他们想办法用更好的技术去减碳,或者通过工业布局的调整去降低碳足迹,所以碳边境税虽然有贸易保护的一面,但也会有一些积极的减碳和降碳效应。

国际研讨会现场

国际研讨会现场

另外,还有一个涉及到公平正义的问题。征碳税,到底是应该征生产者的排放碳税,还是征消费者?消费工业品的人,如果消费的东西都是高排放生产出来的,消费者个人就不用承担任何责任吗?都是生产者的责任吗?这是不是真正的公平正义?我还没想好这个问题,但我觉得如果只从生产者的角度来考虑,把负担交给生产者,而不考虑消费者的任何责任,可能是不公平的,这个问题我觉得也是值得讨论的。

对中日两国来说,两个国家都是工业制品出口比较多的国家,其实面临同样的问题。中日两国可以在哪些领域做一些合作呢?我觉得既然气候变化问题是一个全人类共同面临的问题,在WTO框架下能不能够推动在一些有利于应对全球气候变化的技术、产品、服务,包括投资方面的贸易自由化、投资便利化的一些制度。这种制度实际上现在并不完全具备,或是现有制度需要进一步完善。

美国加的关税,对所有新能源产品也加关税,这种行为其实并不利于全球应对气候变化。我觉得中日两国是可以携手在一些领域,找到一些共同的利益点和工作点,来推动建设一些全球应对气候变化的更有效的制度。

徐林、原日本环境事务次官中井德太郎、第十三届全国政协经济委员会副主任杨伟民、东京经济大学教授周牧之(从左至右)在国际研讨会酒会上

徐林、原日本环境事务次官中井德太郎、第十三届全国政协经济委员会副主任杨伟民、东京经济大学教授周牧之(从左至右)在国际研讨会酒会上

相关新闻