大阪世博会欢迎中国观众!中国馆已准备就绪

- 1744098034530

- 来源:亚太快讯

4月7日,日本驻华大使馆举办大阪·关西世博会推介活动,期待更多中国观众可以来大阪世博会进行“打卡”。目前,大阪世博会也准备就绪,等着您来了!这不,中国馆已经顺利通过日本审核机构现场验收了。

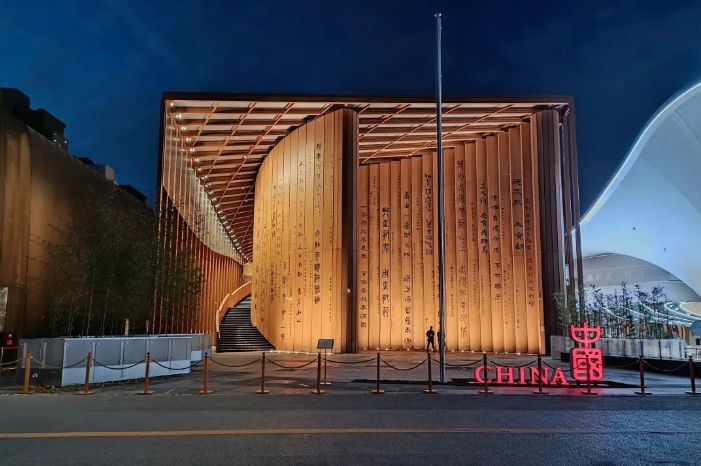

日本大阪世博会中国馆。(图/中国建研院网站)

日本驻华大使馆举办大阪世博会推介活动

为迎接即将到来的2025年日本大阪·关西世博会,日本驻华大使馆7日在北京举办特别活动,通过放映以日本关西地区为舞台的影片,介绍大阪·关西世博会的相关情况。

中新网报道,大阪·关西世博会将于2025年4月13日至10月13日举办,以“设计未来社会,让生命绽放光彩”为主题,预计将接待访客2820万人次。

日本国家旅游局北京办事处在活动上介绍称,本届世博会将在大阪的人工岛“梦洲”举办,预计将有160多个国家和地区及国际组织面向来宾展示最新技术与独特文化。比如日本馆以圆形为设计主题,象征着生命的循环与流转;中国馆的主题是“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”,场馆以竹简为外立面造型。

2018年,在法国巴黎召开的国际展览局第164次全体大会投票选举日本大阪为2025年注册类世界博览会主办城市,这也是大阪第二次成为世界博览会主办地。

大阪世博会中国馆展陈准备就绪

目前,大阪世博会中国馆展陈准备就绪了,就等您来参观啦。

新华社报道,中国馆共设“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三个展区。在“天人合一”展区,以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像,将中国传统纹样艺术融入现代设计,让古老的美学智慧焕发新生。在“绿水青山”展区,厦门筼筜湖的宜人生态、湖南十八洞村的盎然生机、塔克拉玛干沙漠的生态修复等,向世界讲述一个个“绿水青山就是金山银山”的故事,展示生态保护与社会发展协调共进的美丽中国。

在中国馆二楼,“生生不息”展区充满科技元素。“神舟十九号”航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽在天宫空间站通过视频送来祝福;“蛟龙号”体验舱中“载人深潜英雄”唐嘉陵下潜至7062米拍摄到的珍贵影像清晰可见;八网融合的智慧城市沙盘解锁城市未来之钥;AI大模型邀请中国文化中最受欢迎的神话人物用多语种品古论今,写诗作画。

中国贸促会副会长、中国馆政府总代表李庆霜介绍说,中国馆展陈紧扣“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”这一主题,注重沉浸式、交互性和体验感,展示手段多元,传统与现代交融,人文情怀浓郁。中国馆还将展示嫦娥五号、嫦娥六号从月球带回的土壤样品,这将是中国馆在本届世博会上献给全球观众的一份最珍贵展品。

中国馆占地面积约3500平方米,是大阪世博会最大的外国自建馆之一。该馆建筑以古代重要文化传播载体——竹简为设计灵感,巧妙融合竹子、汉字、书卷等文化符号,诉说中华千年历史,彰显非凡文化底蕴。

中国馆顺利通过日本审核机构现场验收

同时,中国馆已经顺利通过日本审核机构现场验收。

上海澎湃新闻报道,3月26日至28日,2025年日本大阪世博会中国馆项目先后接受大阪市消防局、日本建筑综合试验所、日本国际博览会协会的现场验收,并取得相关证书,成为目前率先通过各项许可验收的外国大型自建馆,为4月13日正式开馆做好了充分准备。

这次验收是对中国馆建筑工程、消防、展陈等各方面工作的全面检验,也是对项目实施以来中国贸促会有力领导、中国建研院全过程管理、各参建方通力合作成果的一次展示。自2023年4月中标中国馆项目建设全过程工程咨询任务以来,中国建研院高度重视,主要领导亲自部署,全过程咨询团队以“精准节点管控”为核心,分解目标,细化责任,稳步推进建设进程:2024年2月顺利开工,7月完成主体结构封顶,12月通过建筑工程预验收;2025年2月完成建筑装饰及机电安装,3月底完成全部施工任务,并顺利通过三个机构专项验收,充分体现了“中国速度”和“中国质量”。

中国馆项目的实施过程也是“绿色中国”理念的成功探索与实践。中国馆通过创新的低碳技术实现绿色可持续建筑目标;通过装配式、模块化和综合技术措施实现低干预、可逆化的建造与拆除;通过轻型结构选型、材料和装饰材质为建筑“减重”。同时,中国馆还深刻诠释了“建筑即展品”的设计理念,以建筑本身作为展示本体,将不同形式的展示方式与空间界面、建筑节点、机电设施相融合,通过绿色智慧技术打造“建筑展陈一体化”的创新展示模式。

中国馆项目的顺利推进还是中日两国文化碰撞、交流互鉴的有益尝试与拓展。在中国馆设计与建设过程中,中国建研院全过程咨询团队面临中日标准规范差异及产品材料认证、报审流程不同等诸多挑战,通过与日本设计单位合作交流、学习研究,逐个解决设计层面的重点难点;通过与审核验收机构提前沟通、制定计划,分步落实工程关键要点,加快成果提交和审批进度,顺利实现验收通过目标。

编辑:赵柄楠

相关新闻