外国人爱用、被写进词典 这些中式英语你看懂了吗?

- 1696842230701

- 来源:日本头条

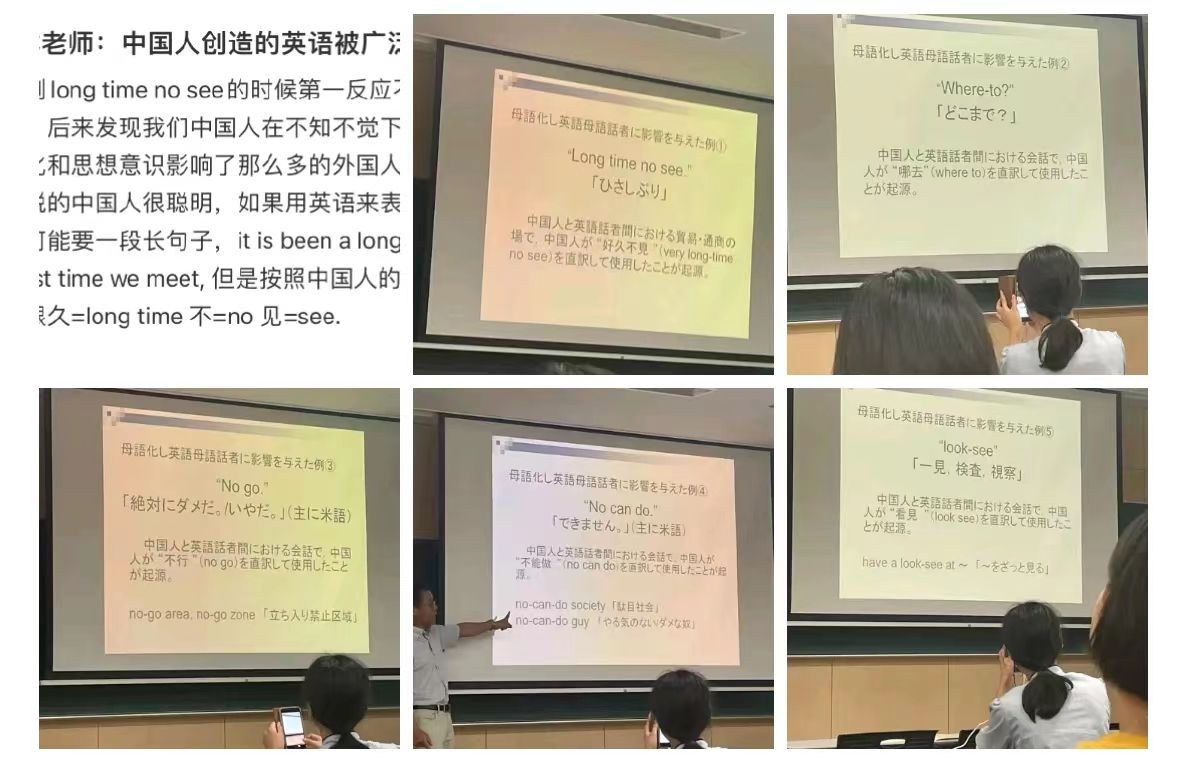

9日,“中国人创造的英语被广泛使用”登上了中国社交媒体微博热搜。起因是一位中国网民在网上分享了自己的日本老师在课上讲述中国人创造的英语一事。这位日本老师举例道,日语的「ひさしぶり」的英语被中国人创造成了“Long time no see”,而「一見」则被翻译成了“look-see”。

10月9日,“中国人创造的英语被广泛使用”登上了微博热搜。(图/中国社交平台微博截图)

其实,中国人创造的英语可不只这些……

好久不见!Chinese Baijiu or Cha?

图为各类贵州茅台酒。(图/中新网)

大概很多人都知道,消费量约占世界蒸馏酒三分之一的中国白酒在英语中一直被叫做“Chinese distilled spirits”。但是,上海纵相新闻报道,此前中国海关总署已将海关商品名录中“白酒”对应的英文修改为“Chinese Baijiu”。

对于本次“改名”。中国酒业协会表示,此次更改对于准确描述中国白酒这一民族产品,规范白酒出口名称,扩大国际影响力都具有积极的作用。不少网民则表示,自己的四六级分数有一部分“是海关总署给的”。有网民称,“这恐怕是我能拼出的最长的英文单词了!”

事实上,不止是Baijiu,还有不少中国特色的产品也有着中国特色的英文名。比如,和白酒同为中国特色饮品的“茶”。

图为冲茶现场。(图/中新网)

日常生活中被大家熟知的“tea”其实也是一个中文词。在中国沿海省份福建,当地的闽南语中,茶被读作“te”。17世纪时,欧洲最大的茶叶供货商荷兰,正是从福建将“茶”带去了欧洲。如今法语中的thé,德语中的Tee,和众所周知的英语中的tea,皆来源于此。

此外,在日语、韩语、阿拉伯语、俄罗斯语、乌尔都语、波斯语、斯瓦希利语等各种语言中,“茶”的发音都无限接近于“Cha”。

有趣的是,不止是“Cha”,在广东一带颇为有名的凉茶也有他的标准英文名——Liangcha。2019年的《财富》全球科技论坛上,《凉茶饮料国际标准》发布。“Liangcha”成为了凉茶的标准英文名。

9日,“中国人创造的英语被广泛使用”登上了微博热搜之后,网民们还留言了一些自创的“中式英语”,比如“滴水之恩,当涌泉相报you didadida me,I hualahuala you”“让我看看let me see see”“天线宝宝wifi baby”。有的网民对此作出回应,“没想到我也有秒懂的一天”。

这个假期真是people mountain people sea!

除了中国人,一些外国人也经常用到中式英语,有的甚至被收录进了词典。

北京参考消息网报道,德国之声网站日前盘点了“外国人常用中式英语”。首先是“long time no see!”。这句并不符合英文文法的问候语到底是不是来自中式英语,其实没有定论。不过,这句英文是中文“好久不见”的直译,在华人族群中使用得很多。

10月6日,“中秋国庆”假期最后一天,中国铁路迎来返程客流高峰。(图/中新社)

伴随着中国导演蔡尚君执导的影片《people mountain people sea》(人山人海)在第68届威尼斯电影节亮相,蔡尚君也凭此片夺得威尼斯影展最佳导演奖,“people mountain people sea”说法逐渐被英语世界所熟悉,也被收入知名在线英语俚语词典《城市词典》。

中式英语“add oil”获正名。(图/北京参考消息网)

中式英语“no can do”的意思就是“不行、不可能、做不来”。这句中式英语早在1976年就被收入了《牛津英语词典》。而“"add oil”近日也加入了《牛津英语词典》,它的意思是加油。

此外,比如与中国传统佳节春节相关的“jiaozi”(饺子),还有“hongbao”(红包),人际交往中常用的“guanxi”(关系)、“lose face”(没面子)也深受外国人喜爱。

这些“中式英语”蕴含着什么?

中新网报道,语言是文化载体,也是交流工具,东西方语言在文化交融中彼此借鉴,通过音译或意译使用来自彼此的词汇和概念,这就是语言学中的借词(外来词)。

借词背后究竟有着怎样的文化交流?这些交流又是怎样影响了现代语言?

北京外国语大学外国语言研究所研究员、博士生导师姚小平表示,19世纪,西洋科学的术语和概念大规模传入中国。中文中找不到合适的表达,便出现了很多借音词。另一方面,中国的表达方式也影响着西方,早期中国移民和留学生则将生活词汇带到海外。姚小平将这种现象背后的原因称为语言学上的“买方市场走强”——中国对海外影响越来越大,很多概念传至西方。

姚小平指出,英国人曾认为伦敦音是唯一标准音,像“印度英语”“新加坡英语”“中式英语”一度是贬义词,但现在社会语言学家认为,英语不再是World English,而是World Englishes。单复数之差,体现了变体之多,变体多有利于英语扩散,所以现在欢迎“中式英语”存在,且会吸收后者的影响。中文也是一样。

姚小平强调,语言交流背后的概念和认识才是最重要的。通过这样的交流,中西方在科技上的共同进步,对文化的了解互鉴,才是比语言中词汇的借用重要得多的事。

编辑:山佳

相关新闻