百年留日学生纪录片:牵动芥川龙之介的李汉俊

- 1631977000000

- 来源:日本头条

这是一块墓碑。上面写着“李汉俊烈士之墓”7个大字。

这是一块墓碑。上面写着“李汉俊烈士之墓”7个大字。

这块墓碑的主人,参与了党的早期筹备与建立;着手翻译了众多马克思主义书籍和报刊;校对了陈望道翻译的《共产党宣言》中文全译本;担任《新青年》的主编,系党刊《共产党》月刊专业撰稿人;是中共创立时期最有影响的思想家之一,也是中国最早的马克思主义启蒙者、播种者。

他,就是中国少年的代表,李汉俊。

然而,这样一位优秀的革命烈士,1927年于汉口被军阀逮捕遇害,永远停留在了37岁。

李汉俊,1890年生,原名李书诗,又名李文杰。

1902年李汉俊的哥哥,李书城被张之洞选派到日本留学,在日本读书时,李书城结识了孙中山、黄兴等人,开始投身于革命。

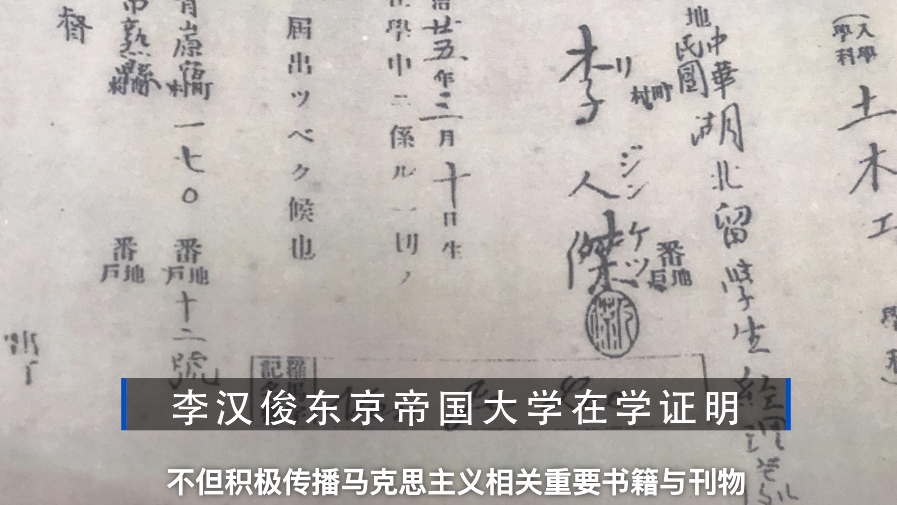

受到哥哥的影响,1904年,年仅14岁的李汉俊,也踏上了旅日求学之路。并于1915年7月考入东京帝国大学土木工学科,成为清政府的官费生。

留日期间,李汉俊深受日本著名马克思主义经济学家河上肇的影响,开始信仰并追随马克思主义。

1918年,李汉俊学成归国。他积极从事翻译以及撰写工作,创办《劳动界》,他参加编辑的《新青年》、上海《星期评论》、《共产党》成为马克思主义在中国初期传播的最重要刊物,影响了包括毛泽东、刘少奇、周恩来、董必武等人在内的整整一代革命青年。

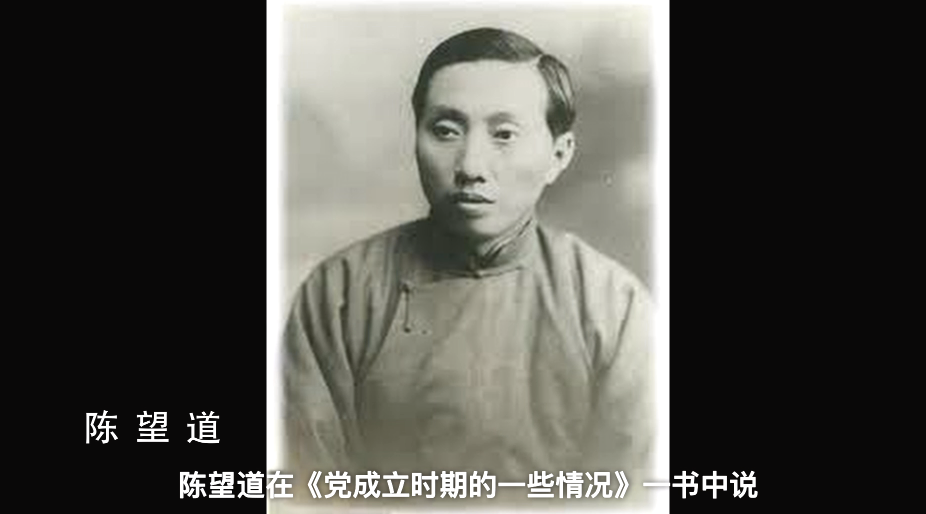

陈望道翻译第一本《共产党宣言》,就“经陈独秀、李汉俊两人先后校对”。

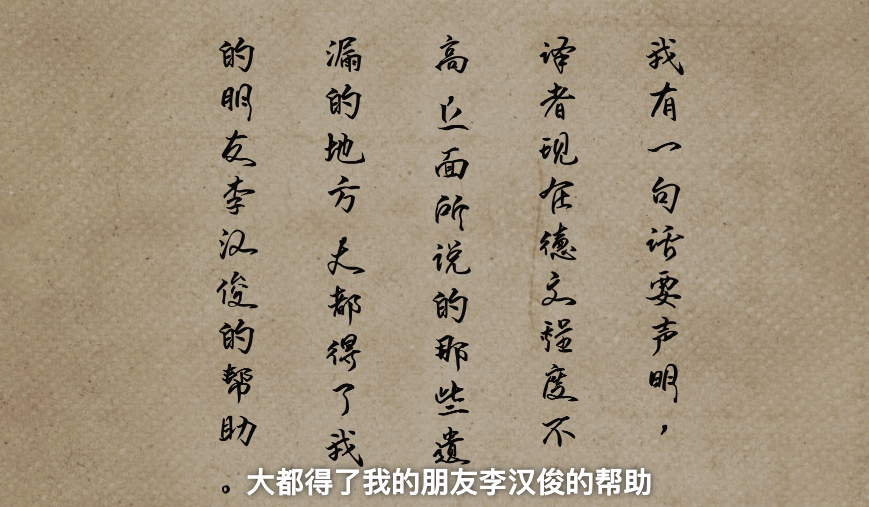

李达在翻译《唯物史论》时遇到许许多多的问题,也都是李汉俊帮助克服的,李达在“翻译附言”里这样写道:“我有一句话要声明,译者现在德文程度不高,上面所说的那些遗漏的地方,大都得了我的朋友李汉俊的帮助”。

李汉俊留日回国后,不但积极传播马克思主义相关重要书籍与刊物,还负责帮助各地建立共产党早期组织,并担任各地之间的联络工作。

陈望道在《党成立时期的一些情况》一书中说:在党组织的筹建过程中,“做工作比较多的是陈独秀、李汉俊”。可以说,第一届党代会的成功举办,离不开李汉俊的杰出贡献。

1921年7月23日,万般艰难的筹备下,中国共产党第一次全国代表大会终于在上海成功召开,会议地点为法租界望志路(今兴业路)106号,这个地址就是李汉俊和他的哥哥李书城的家。

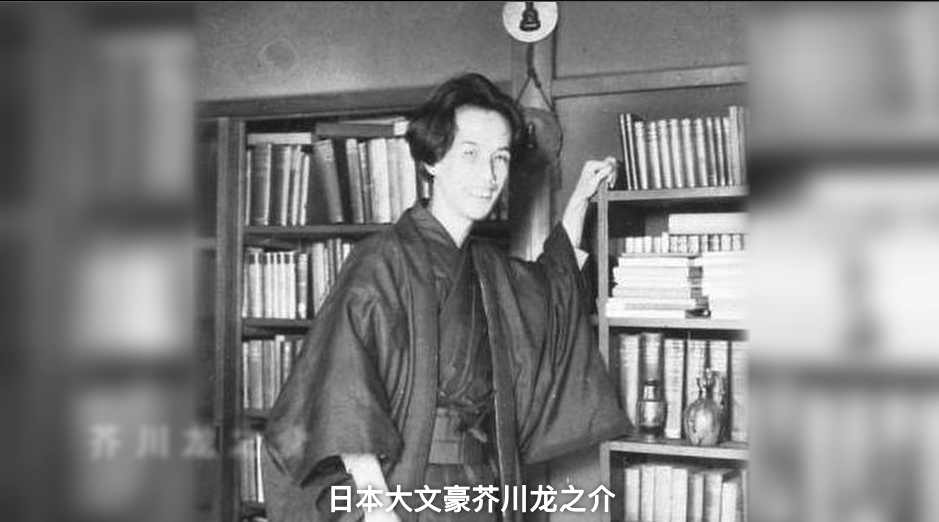

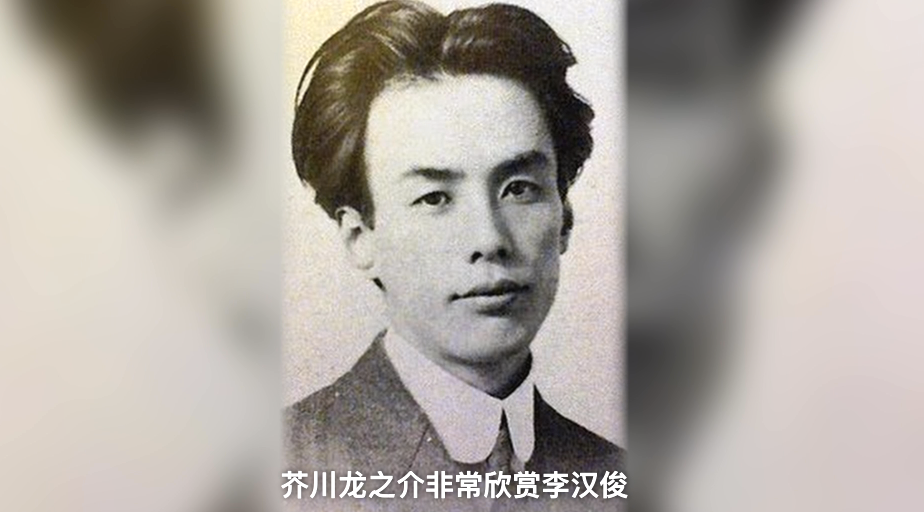

日本大文豪芥川龙之介,曾经拜访过上海李府,当时,正是李汉俊处于筹建党代会的关键时期。

芥川在《上海游記・江南游記》里,这样记录到:

“与村田君访李人杰氏。李氏年方二十有八,以信条言系社会主义者,上海‘少年中国’代表之一人也。”

这里所说的李氏,即李汉俊,他与李大钊并称 “南北二李”,是中共建党的两大功臣。

『上海游記・江南游記』(講談社文芸文庫 2001年10月)中的李汉俊:

李氏は東京の大學にゐたから,日本語は流暢を極はめている。殊に面倒な理窟なども,はつきり相手に會得(ゑとく)させる事は,私の日本語より上かも知 れない。李氏又云ふ。種子は手にあり。

芥川龙之介非常欣赏李汉俊,“李氏曾在东京大学里待过,日语极其流畅。尤其是琐碎的大道理,也能让对方领会,这手本事,在我的日语之上亦未可知……。”

芥川龙之介在李府作客时,两人还曾一起讨论过当时中国革命的艰巨性。李汉俊的回复更是令芥川龙之介感到佩服、引起共鸣。

芥川在游记中记载道:“李氏又云,种子在手,唯惧万里之荒芜,或吾力之不逮也。是以不得无忧吾人之肉体堪此劳任否。言毕蹙眉。”

可惜的是,日本文豪芥川龙之介十分看好的中国少年李汉俊,没过多久,就被军阀逮捕了。

1927年,李汉俊在军阀割据,险恶复杂的形势下掩护了一些共产党人,营救和保护了大批共产党的干部。正因如此,遭到了军阀的打击报复,同年12月,桂系军阀胡宗铎以“赤色分子”罪名逮捕了李汉俊。

李汉俊惨遭杀害,就义时年仅37岁。

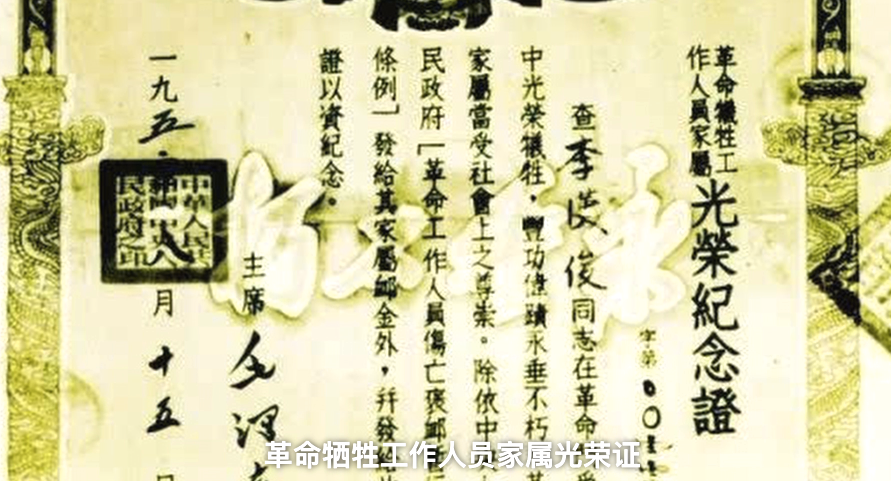

1952年8月,在毛泽东主席亲笔签发的“革命牺牲工作人员家属光荣证”上,给李汉俊作了公正的评价:“查李汉俊同志在革命斗争中光荣牺牲,丰功伟绩永垂不朽”,并追认为革命烈士”。

与李达同龄的李汉俊也是同样的热血青年。

二李同为考取公费留学的佼佼者,同样为了更大的理想弃工从文,同样奋笔疾书,播种星星之火。也同样一度脱党,经受挫折的磨难。但是,他们都致死不改初衷,高举留日时期点燃的火把,验证中国化马克思主义的实践。

相关新闻